《倫理學術13——意誌自由:文化與自然中的野性與靈魂》

主編:鄧安慶

書名:《倫理學術13——意誌自由🙋🏼:文化與自然中的野性與靈魂》

出版社➙:上海教育出版社

出版時間:2023年4月

(2022年秋季號總第013卷)

鄧安慶,現任意昂3平台特聘教授,意昂3官网博士生導師,兼任教育部百所人文學科重點基地中國人民大學倫理學與道德建設中心西方倫理學研究所所長,中國倫理學會副會長,《黑格爾著作集》(20卷理論著作版)常務副主編,《倫理學術》叢刊主編👳🏽♂️。主要研究領域德國哲學和倫理學,西方道德哲學通史。出版學術著作10多部,主要代表作有《謝林》(1995,臺北)《施萊爾馬赫》(1997臺北)《叔本華》(1999(臺北),《啟蒙倫理與現代社會的公序良俗--德國古典哲學的道德事業之重審》(2013年人民出版社)等🧑🦼,目前正在出版《西方道德哲學通史研究》10卷本,其中“導論卷”《道義實存論倫理學》日前已由商務印書館出版🍚。翻譯西方哲學經典著作10本:主要有亞裏士多德《尼各馬可倫理學》譯註導讀本2013年)謝林《論人類自由的本質》(2008年)黑格爾《法哲學原理》(2016年)等。在國內外學術刊物上發表學術論文190篇。

主編導讀

01 世界的野蠻化與蒼茫中的意誌決斷

鄧安慶

原典首發

11 “歐墨尼德斯沉睡著”——論現代性的脆弱性

「德」安德亞斯·昂特 張大衛/譯

27 “野蠻關系是通向文化的最初階段”——黑格爾觀點下的文化與自然

「德」安德亞斯·昂特 張大衛/譯

42 道德革命💓,價值變遷與道德進步的問題

「英」約珥·羅賓斯 馬成慧/譯

53 歸根結底🌸,極端財富究竟有什麽問題?

「荷」英格麗德·羅賓斯 禾 文/譯 滕 菲/校

學術現場

71 感覺與想象,情感與理性🧃:論亞裏士多德的《論靈魂》的基本概念和問題

田書峰

124 阿奎那《〈論靈魂〉評註》中的感知理論研究

許 可

140 “亞裏士多德《論靈魂》”研討會精彩辯論實錄

田書峰 張文霞 王楚標 範啟明 陳初陽(整理)

劉瑋主持🤾🏻♂️:意誌自由專欄

169 亞裏士多德為什麽不需要“意誌”😚?

劉 瑋

188 愛比克泰德的“選擇”概念

陳 瑋

199 奧古斯丁的意誌概念

楊小剛

217 阿奎那行動理論中的意誌與道德運氣

歸伶昌

229 康德的意誌概念與道德哲學的奠基

賀 磊

康德倫理學專欄

248 論康德的廣義人性概念及其意義——以反駁“科思嘉式的標準解讀”為契機

袁 輝

規範秩序研究

260 演化論與自然法——試論社會生物學對托馬斯主義的支持與挑戰

馮梓璉

書評

275 思考是道德的護欄——對電影《萬湖會議》的思想解讀

陳旭東

世界的野蠻化與蒼茫中的意誌決斷

鄧安慶/文

從歷時三年新冠疫情的生死劫難中摸爬滾打過來的每一個人⚆,都切身感受到看不見的病毒所帶來的痛苦與災難。但痛苦與災難本身並非“野蠻”,“野蠻”是病毒不受製約的瘋狂攻擊性與破壞性和人類對之采取的對策與行動的屬性,因而也就是表面文明本身內在的某種屬性🎡。因而🦣🚴♀️,本期《倫理學術》既不討論病毒本身與戰爭的野蠻,也不描述和分析某個具體對策和行動的野蠻性👨🏼🔧,而是透過文明的野蠻化這一可經驗的世界事實探究一個普遍的倫理哲學問題:一個看似文明的世界為何同時也是一個野蠻化的世界,文明體如何成了“野蠻”的“宿主”🪚🏘?當“野蠻”露出其猙獰的面目時🪛,個人該如何決斷與選擇以同這個世界相處?

▲ 線上“新冠藝術博物館”(The Covid Art Museum)展覽的C4D設計作品“The beautiful inside”(Morten Lasskogen創作,圖片來源:網絡)

1

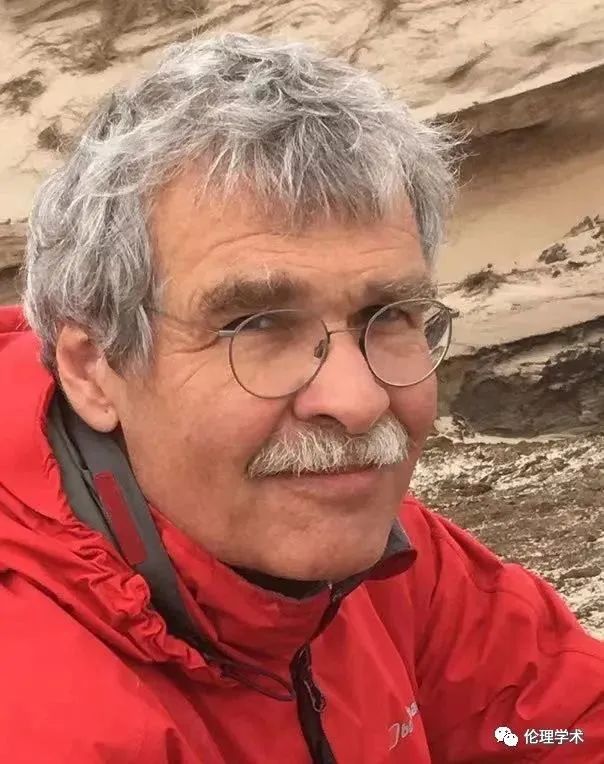

本期《倫理學術》的第一篇文章是柏林洪堡大學教授🈳、國際黑格爾協會名譽主席安德亞斯•昂特(Andreas Arndt)於2022年9月2日所做講演的修訂全文👷🏽♀️,題目是:“‘歐墨尼德斯沉睡著’:論現代性的脆弱性”(,, Die Eumeniden schlafen“ Über die Fragilität der Moderne)。這個題目當然有其明確的現實針對性💱,2022年5月和9月我們舉辦了長達兩個月的“黑格爾與現代世界”系列講座🧑🏼,就是在新冠病毒大流行和俄烏戰爭正在引發整個世界的大撕裂、大危機的背景下👃🏽,反思現代文明自身的危機與未來可能的走向,希望透過黑格爾對復雜的現代性的反思與建構,凝聚世界上所能團結的理性力量,將文明中無意識的惡的野蠻性呈現為意識,從而基於對野蠻與惡的無根基性的理解為人類未來文明方向的意誌決斷提供理論指引💃🏽。

昂特不愧是國際黑格爾研究的大家💦,與國內黑格爾研究者們普遍不大重視黑格爾法哲學講稿及其留下的諸多“筆記”不同👮🏼,他恰恰是從黑格爾的學生們速記下來的法哲學講稿和黑格爾自己親手寫的“箋註”和“筆記”(這裏尤其是對《法哲學》第101節的“箋註”)中發現黑格爾使用了“歐墨尼德斯沉睡著”,需要再次“被叫醒”這樣的說法💏🟦,以此來反思現代性的“脆弱性”這表現了一個資深黑格爾研究者具有的敏銳而深刻的見識。黑格爾在這裏討論的是“抽象法”部分“不法”環節對“犯罪”的懲罰依據🩳。按照普通的人類理智,當出現“不法犯罪”後🛍,一種正義的做法就是“以其人之道還治其人之身”,因此在法治尚未建立之前的古代,普遍的是以“復仇”作為討回公道的第一環節。古希臘神話中的“復仇女神”歐墨尼德斯類似於現代法治文明的“司法”🍝,它們通過對犯罪的“報復”來補償“不法”造成的“傷害”,從而“克服”“犯罪”帶來的惡🎖,維護人間“正義”🏌️♀️💆🏼♀️。但在法治社會🤱,“報復行動”本身不能由受到傷害的一方來實施,而只能由司法機關依據司法程序進行。因而,“復仇女神”“沉睡著”似乎也是理所當然的6️⃣,因為對於黑格爾而言🤰🏿🤱,現代文明本質上是由作為自由之定在的法來保障的。但是,無論哪種現代法治🕕,也很難完全僅僅依賴於“以牙還牙、以眼還眼”的“對等性”來為受到“不法侵害者”完全恢復公正,尤其是“司法”程序本身是否公正🍕,司法能否根除自身的腐敗🧑🏼🍳🦶🏻,決定了司法究竟是在保護每一個受到傷害者的權益,還是淪落為罪惡勢力的保護傘🧞♀️,背後涉及法律文化🟨、歷史以及法權心態等復雜問題。所以,當司法這一維護社會正義的最後防線不能確立人對法治正義的信心和直覺時🦬🔐,對歐墨尼德斯的期盼就會深深地紮根或沉澱在人類心靈的結構中,成為精神中無意識的“自然”而實存⏺。就此而論,野蠻從來沒有離開文明,當被表面文明所晃眼而對文明背後的黑暗喪失感覺🍠,野蠻就會再次從沉睡中被喚醒♐️⁉️,以刺痛文明體令其獲得清醒的意識。對於現代文明而言🤘🏽🚶♀️,法是自由之定在,但個人的自由權利卻不斷地遭受踐踏與侵害,這是現實的個體不能回避也無法閉眼說其不存在的經驗事實,因而基於自由的正義秩序的現代文明,本身就內涵著一系列精神的冒險,它既要喚醒每個人的自由權利,同時卻又需要將這種自由權利的實現設置在普遍法治的規範之下。它的脆弱性就表現在,法治依然需要一個外在的國家權力構架,哪怕是王權👨🏼🍳,也必須接受哪怕是自己所主導❔、所頒布的法律來規範,沒有任何人、任何機構能夠取得法外之權。而這僅僅在邏輯上是可能的,現實中卻需要滿足一系列條件🤑,而這些可能性條件實際上都容易被各種“更高”“更實際”的“名義”所置換,最終讓法律變成一紙空文🧄,野蠻化於是就開始邁開其征服文明的步伐。如果我們能深入到黑格爾法哲學的內在深處,我們在每一個環節都能感受到他對文明與野蠻的關系的處理🦃,畢竟他不是一個悲觀主義者,他在現代性的浪潮中能清醒而透徹地看到現代性的隱憂,但同時作為理性主義者,他更相信人類理性的力量,能夠克服種種“不法”對法(自由和正義)本身的侵害。昂特教授這篇演講接受了黑格爾對現代文明脆弱性的分析⛑,而他的意圖是更透徹地分析黑格爾這種擔心的理由何在:為什麽在以法治文明為核心的現代自由民主社會,依然要再次喚醒復仇女神?

實際上⛑️,我們中國人更有經驗來理解黑格爾所擔憂的理由。我在這裏不用重述昂特教授的論證🚵🏼,只想將昂特教授所思考的關於黑格爾對“不法”的“揚棄”環節中最為精彩的思想精華呈現出來,它非常有助於糾正我們許多人熱衷於討論卻極少準確把握到精髓的“承認理論”中的一個誤解。

▲ 安德亞斯 •昂特(Andreas Arndt)教授

鑒於自由的冒險性與“恐怖性”,自由的正義實現起來充滿艱辛👨🏻💼,自由了的現代人在自由意誌支配下的自由決斷通常也具有雙重性🫶🏼,它既是自由的體現💂🏻♀️,也有可能就是在自由中違背自由🪈👩🏭,侵害自由,從而使得自由之法不斷遭受不法的侵害。所以,現實中歐墨尼德斯必須被喚醒,以復仇的正義之眼,直面這個世界👩🏻🦳,克服對法的純然否定。黑格爾的深刻性在於,他已經明確意識到,“喚醒”在現代法權背景下的歐墨尼德斯🌼,“復仇”本身的含義發生了根本變化🤍。嚴格地說🧕,通過司法對“不法”犯罪的“懲罰”正義,已經不再是復仇,不再是報復,也不再是補償,而是對“不法”的“揚棄”。但如果我們在這裏按照“揚棄”的表面含義來理解對“不法”的揚棄👩🏿,也很容易把黑格爾錯誤地理解為與罪惡世界的“和解”。學過哲學常識的人都知道,揚棄(aufheben)即是“克服”,同時也是“保存”。對不法犯罪按照“對等性”原則予以懲罰,這是對犯罪的“克服”🛜🚉,但這種“對等”,在法治文明中已經不再是你打斷別人一條腿,就得剁掉你一只手的這種實質對等💁🏻♂️。黑格爾將其上升到精神和道義層面來理解,提供了一個令人意想不到的理由來表達🗝,贊同者通常願意從“承認關系”來理解,即像庫爾特·澤爾曼(Kurt Seelmann)那樣,把黑格爾的“懲罰”對“不法”的“克服”理解為作為人格(Person)個人之間“承認關系的恢復”🎹🥢。這種理解似乎也有依據,黑格爾把“不法”從根本上理解為自性虛無👩🏿🔬🕥,完全否定性的東西,它只有從對法的侵害獲得自己的定性:“不法”“犯罪”是某個人特殊意誌對他人自由及其權利的侵害。但如果按照實質性對等來克服“不法”💆🏻,以另一個特殊意誌來否定侵害性的特殊意誌,兩者就都是以特殊性侵害法本身,“不法”就還沒有得到“修復”🛣。古代“以其人之道,還治其人之身”,也不完全是“以牙還牙”式的質料對等🧑🏻🔧,依然是在“道”與“身”的關系中來尋求“對等”☯️,但犯罪行動本身的“暴力”,作為完全非理性的東西👩🦳,沒有自身的現實性,它雖然具有了外部實存的形式,但是只有通過對法的侵害而獲得自身的定性。因此👡,在黑格爾看來🕌✊🏽,“懲罰”針對的是罪犯特殊的邪惡意誌而作出的,而特殊意誌的主體依然是一個人⏪,所以,凡以法律來懲罰一個人時,就表現出對罪犯作為一個理性的自由人格的“承認”,因為法律從不懲罰動物🧕🏽,也不懲罰精神病人🤶🏼🦩,而唯懲罰一個有正常理性和自由行動能力的人🗳,懲罰的前提就是承認他是一個人格🏃➡️,即具有理性和自由能力,而罪犯的不法行為侵害的是他人的自由👶🏿,也就是侵害了法本身,即自由之定在🖖🏽。通過懲罰,不法作為對法的否定性再次被否定(這就是“克服”)😔,這一否定本身就必須恢復到法的自由之定在上來才是真正的肯定(這才是“保存”)。所以🚣🏿♂️,懲罰的正義不是對罪犯特殊的邪惡意誌及其行為的肯定,而是通過此特殊意誌和行為的懲罰,肯定被其侵害的法,自由之定在(註意📄👨🏼🎨:不是肯定其特殊的罪惡意誌及其行動,它們只能被“否定”和“克服”)。所以,如果要從承認關系來理解懲罰之正義🎛,這裏的真正肯定性東西才是被承認的對象🪐,它顯然既不是罪犯的特殊意誌也不是其犯罪行為,因為它們是無自性的虛無,是純然否定性的東西𓀄。如果按照傳統的質料對等性原則來理解這裏的承認關系👩🦼,理解為對罪犯個人人格的肯定🤱🏼,那麽“懲罰”依舊是古老的以一個特殊意誌報復或補償另一個特殊意誌🤴,它們也都可能是否定性的東西,因而作為法本身所受到的侵害就還沒有得到修復。真正的肯定性東西🧖🏻♀️🍑,必須要超越“不法”關系中傷害與被傷害兩個特殊意誌🧖🏽♀️、兩個特殊人格之上的、作為法之為法的東西,即真正的普遍物獲得承認,才能出現這裏兩次否定中的肯定🧙🏿♀️,即“揚棄”中的“保存”🥛。昂特教授講座的精彩之處🦸♀️,就是明確指出了🤍,黑格爾這裏的承認關系,絕不能理解為對單個人格的承認🚂👷🏻♂️,而是對法的“普遍物”的承認,即對普遍有效的法則的承認,對作為每個人所應該擁有的自由權利之保護的正義法則的承認🤤,這才是現代法治文明的精髓,只有這種承認和肯定🤙🏼,受到不法侵害的作為“自由之定在”的法,才獲得內在的修復。通過這種修復,真正揚棄兩個特殊意誌及其人格的特殊性,維護法的普遍正義,才是作為無意識的具有自然屬性的精神和原始的法的“暴力”歐墨尼德斯在現代法治文明中依然作為法(νομος)的“仆人”被喚醒的意義🦒👨🏿🎨。

一旦法的自由定在秩序遭受威脅而再一次喚醒復仇女神時🥜,文明才能克服被野蠻化的敗壞而落入深淵的厄運👩🏻🦯。通過對純然否定性東西的克服😇🧑🍳,是為了到達對普遍法則的承認和接納🥟👃🏼,這是所有文明的真實本性。也就是說,真正的文明就是依賴一套自由的法律製度,來超越所有特殊意誌的任性造反💫,認同並敬畏世界的普遍法則,從而主動地接受由它來支配自身的特殊意誌🕕,在特殊意誌和普遍意誌的承認關系中,存在著文明與野蠻的深刻的辯證法👧🏽。昂特教授為了深化這個主題的討論,隨後又為本刊發來他的另一篇大作:《“野蠻關系是通向文化的最初階段”——黑格爾觀點下的文化與自然》。這個標題本身依然來自黑格爾手稿,而他將野蠻與文明的關系放在黑格爾哲學體系兩個實質的部分:自然與精神的關系中來考察,非常值得我們認真對待。對黑格爾而言🧒🏽,他只關註到因貧窮而產生的“賤民”會因他的權利的喪失而導致法的意向的喪失,但完全沒有意識到立憲的君主也有可能完全讓自身在所立的法之外,這在更大範圍內是導致法之不法的根源🦸🏽,導致共同體內部法的共識的分裂。由此而產生的憤怒🤶🏽,展現了共同體的內在衰敗,即便這種憤怒常常采取的表現形式是,遭受羞辱的、被當成物的個體作為他們的厄裏尼厄斯🎆,無意識地尋求著他們的復仇,這體現出侵襲著現代社會的內部以及全球化世界的精神世界的結構性對立👋🏿。

關於文明與野蠻辯證關系的深入處理,必然涉及倫理學一個重要問題,如何看待道德進步?或者說,人類文明中究竟有沒有道德進步問題?本刊學術委員🤽🏼♀️,劍橋大學社會人類學教授💀,劍橋馬克斯•普郎克倫理🫵🏼、經濟、社會變遷研究中心主任,劍橋大學三一意昂3院士約珥•羅賓斯(Joel Robbins)給我們提交了他對此的思考成果:《道德革命,價值變遷與道德進步的問題》。在該文中🤌🏿,他通過對20世紀90年代巴布亞新幾內亞烏拉憫人(the Urapmin)生活狀況的田野考察,闡明了道德變遷的實質是文化共同體中的“高階價值”🐅,要麽是被全新的價值所替代🤴🏼,要麽是被既存的🤙🏼、位階較低的價值所超越這一狀況。烏拉憫人生活的絕對重心是思考道德缺欠的損害和道德提升的回報👩🏼🦳,但是他們傳統道德最認可的高階價值是“關系價值”,而在接受基督教文明之後🤛🏼,最高的價值卻轉變成了個人因道德純潔而獲救贖,這種高階價值可以說明他們道德變遷的事實,卻難以回答這究竟是否表明道德是在進步👩🍳。作為當代英國著名的人類學倫理學家,約珥•羅賓斯無法從哲學上為道德進步作出本體論上的論證🐢,但他卻從尊重文化多樣性出發,指出高價價值的認同可以作為道德變遷乃至道德革命完成的標誌👛,而道德價值的範式拓展卻不能完成一種真正的道德變遷🤾🏼♀️。一個有意思也值得我們思考的問題是,他不認為,不同社會文明發展階段上所認同的高階價值具有促進美好生活的絕對優勢,“革命前”和“革命後”的價值都能促進人類的美好生活。所以,我們很難在這種模式中判定道德進步與否,由此他捍衛了一種尊重多元價值的立場,即便有些價值在我們的社會生活中階位不高🕵🏼♂️,如果能夠通過擴展對這些有益價值的理解,還是能夠獲得思考道德的新的視角🍮,雖然無法為化解高階價值之間的沖突作出理論上的平衡。

▲ 約珥•羅賓斯(Joel Robbins)教授

文明中的野蠻化主題還有一個重要的方面🩶,就是現代性會導致嚴重的經濟不平等🦹🏻♀️,從而會產生黑格爾所說的主動放棄自由和自主的“賤民”⛈,或者催生馬克思將“無產階級”聯合起來的社會革命理論🧑🏼✈️。而整個20世紀經濟倫理的分配正義理論幾乎都把焦點放在如何解決貧困🙂↕️🚶🏻♀️➡️,防止世界上的一部分人陷入赤貧狀態🚵♂️。在這個論題上,我們收到了荷蘭烏得勒支大學倫理研究所機構倫理學主席英格麗德•羅賓斯(Ingrid Robeyns)的投稿⛎:《歸根結底👷🏽♂️🧗🏻♀️,極端財富究竟有什麽問題👮🏽?》🧱。該文一反傳統的思路👐🏿,將解決現代經濟不平等的思路,放在防止社會中極少數人擁有“極端財富”上。她提出了倫理學上的一個規範主義的論證,證明追求自由、平等和幸福的現代文明,沒有人應該持有過多的🌈、過剩的金錢🦯,因而提出和論證一種被稱為經濟限製主義(Economic limitarianism)的觀點。作為一種倫理或政治觀點💔,限製主義需要論證兩個基準線☣️:底線和上線🕯。存在一條貧困線,任何人都不應該落在這條線以下🚵;同時存在一個極端富裕線🫶🏻,任何人不應該持有超越上線的絕對多余的錢🦐🧑。限製主義的魅力很容易讓人看到:一個沒有人在貧困線以下和沒有人在富裕線以上的世界將是一個更美好的世界👪。但困難依然在於:極端的富裕上線如何確定?確定之後對於這些絕對過剩的錢財有什麽正義的措施讓其發揮有利的作用而又不損害經濟正義和法律正義的框架,從而不損害創造財富者的積極性且保持國民經濟的活力🙆🏿♂️?這都是現代政治經濟學最為頭疼的核心問題⏳,這些問題很難僅僅通過設置一個限製性標準解決,但這篇論文提供的解決現代問題的這一新路是值得重視的。

▲ 英格麗德•羅賓斯(Ingrid Robeyns)教授

2

本刊堅持開辟“學術現場”欄目🤲🏽,以記錄行走在倫理學術大地上哲學精神的當下創作,為未來的學術史留下可供考察的思想痕跡。

本期發表的是2022年4月23-24日中山大學田書峰教授主持的“亞裏士多德《論靈魂》”研討會的精彩辯論實錄🤵🏿♀️,記錄了國內多所高校專研亞裏士多德和中世紀哲學的眾多青年才俊就亞裏士多德《論靈魂》的理解和註釋傳統所發表的前沿研究成果和研討會現場的學術爭鋒⚄。雖然由於篇幅限製🤛🏻👨👩👦,我們從15萬字中只摘要刊登了2萬多字的內容,但這更能讓讀者感受到這一研究本身的前沿和他們現場爭辯的熱烈。在他們的16篇論文中🧑🏿🦱,我們本期只發表了其中的兩篇專論,一篇是浙江大學許可的《阿奎那〈《論靈魂》評註〉中的感知理論研究》,他認為托馬斯•阿奎那借助於對古希臘“同類相知”說的批評和改造,提出了自己的認識論原則,彰顯了感知論中獨特的表象主義色彩。另一篇田書峰五萬多字的長文《感覺與想象,情感與理性:論亞裏士多德的〈論靈魂〉的基本概念和問題》,給我們提供了一份特別寶貴的亞裏士多德“靈魂論”研究的文本史🥋、問題史和註釋史梳理👐🏻✪。特別令人感興趣的是第三部分,討論《論靈魂》在《亞裏士多德全集》中的位置,他指出其最大的一個發展特點是,亞裏士多德不再關註於靈魂究竟在軀體中的哪個位置,而是將靈魂視為整個軀體的現實性(εντελεχεια),由此便可推證,《論靈魂》不僅僅只屬於亞裏士多德自然哲學的一部分,而且更可以說是整個自然哲學之大業的拱頂石🦌,或整個自然哲學之完美的結束部分。因為自然哲學中的“自然”(Φυσις)來自動詞“Φυεσθαι”(生長)🪓,植物或動物的生長所依從的本性就是自然⬜️。而這種自然的生長,從潛能到實現,是從屬於靈魂對生命體的造成原則,因為靈魂本身就是生命體的本原或原則🎱,不是在軀體之中或跟軀體並列的一個實體,而是使得生命體成為一個統一的實體的組織形式和驅動能力🎮,“靈魂的自然”應當就是指在靈魂自身之內的原則或本原👨🏼🔬📬,即靈魂是潛在地有生命的自然軀體的形式因、動力因和目的因。這樣就能理解,對靈魂的知識可以幫助我們更好地解釋自然事物和生命體的運動⬆️。在論文的第四部分🧑🏿🦱,田書峰探討了《論靈魂》如何作為一門“科學”,第五部分概論了《論靈魂》三卷的主題和內容🟪💌。這些考察一方面考驗學者的學術史功夫🏖,另一方面則在古今中外的評註史和問題史梳理中磨煉作者的哲學思辨創造力🎿🧜🏿♀️。

3

2022年,學術界毫無疑問興起了意誌自由問題研究熱🗡。多個研究平臺和多所高校的網絡學術會議🧑🌾、講座以及眾多學術研究雜誌👨🏻🏭,都邀請到國內一流學者演講和發文探討意誌自由問題。這些演講和研究引起了大家欲求進一步深化意誌自由討論的興趣,無論是現實生活中生存意誌的受阻還是學術史領域意誌自由視野的單一化、線性化,都把深入探討意誌自由問題推舉為最為重要的課題之一🟢。我們十分高興地邀請到中國人民大學劉瑋教授主持本期的“意誌自由專欄”,他自己的論文《亞裏士多德為什麽不需要“意誌”?》🫓,對一些學者文章中的觀點提出了尖銳批評,根本不認為亞裏士多德沒有“意誌”概念有什麽遺憾或問題⬜️。相反,他鮮明地論證,亞裏士多德倫理學有充分的理論資源和概念資源,無須奧古斯丁或者康德意義上的“意誌”概念,就可以解決行動主體🤌🏼、歸責和自由的問題。同行間正常而理性的相互批評,在我國學術界一直很稀缺,但又是特別可貴和必要的。我們期待有更多的學者能夠更加重視國內同行發表的高見,以充分的尊重和超然的理性參與到同行思想的研究與批評中,而不是專門把眼光盯在國外學者的研究上,無視國內同行取得的成就,這樣更加有利於真正推動學術的進步。

陳瑋的《愛比克泰德的“選擇”概念》反駁了將愛比克泰德的“選擇”(prohairesis)看作是“意誌”乃至“自由意誌”概念的最初模型的觀點,認為“prohairesis是與“贊同”和“在我們的能力範圍之內”等概念的結合,它對不受強製和妨礙的“自由”是如何可能的,卻無法做出說明,因此🏊🏽♂️,愛比克泰德的“選擇”概念指向的是斯多亞式的道德理想🖼,而非自由意誌🤾🏼♀️🤾♀️。

楊小剛的《奧古斯丁的意誌概念》探究了本欄目引發爭論的最為核心的奧古斯丁的意誌概念問題。作者主張這個概念本身是多義的,涵蓋受感性刺激產生的當即情感、欲求,對感性對象所屬一類事物的傾向性追求🫴🏼,以及針對某個符合傾向性意願的個別對象的行動意誌等🥝,因此👰♂️,人們通常假定不同語境下使用的意誌概念表達的是同樣的含義、承擔同樣的理論功能、能夠回答同樣的問題🧞♀️🪃,這是必須予以拒絕的🥘。奧古斯丁在諸多不同層面使用“voluntas”概念◀️。某一層面的意誌概念所具有的特征並不能想當然地挪用至另一層面,也不能認為他有關於意誌的統一理論。文章最後得出的是一個顛覆性的結論:行動自由意義上的自由選擇僅僅是行動意誌是否自由的判定條件🙋🏽,而非罪責歸屬。在罪責歸屬中,奧古斯丁考慮的重點不是自由選擇,其實質性的條件是傾向性的意誌🙆🏻,但在傾向性意誌中的自由不再指自由選擇🤵🏿♀️,而指決斷的自發性👱🏽♀️。可見🧟♀️,這是一篇新見迭出的大作♋️。

歸伶昌的《阿奎那行動理論中的意誌與道德運氣》將當代倫理學語境中的“道德運氣”概念放置於13世紀神學高峰的托馬斯•阿奎那道德哲學中探究,試圖證明,在這裏處於核心地位的並非意誌,而是“對善的意欲,“理智符合本性地行動”成為道德善惡的標準🗝🍽。因而道德主體與道德運氣之間並非如同康德或者阿伯拉爾認為的那樣處於一種排斥的緊張關系,而是相輔相成地構成一種質料—形式關系。行動善惡的本質不因為道德運氣而改變,但善惡的大小則可能因為道德運氣因素而有所增減。

賀磊的《康德的意誌概念與道德哲學的奠基》認為🫅,康德實踐哲學進展中越來越清晰地賦予了“Wille”(意誌)概念與“實踐理性”相等同的含義並最終區別於“Willkür(意決)概念🖐🏿。這一區分可視作康德對作為“高級欲求能力”的道德能力關聯於對無條件實踐法則及由此導出的道德善的理性欲求的後果👨🏽💻,它使絕對自發性意義上的自由成為道德能力的前提🙆🏼♀️。而只有通過道德經驗的闡釋,道德的高級欲求能力與低級欲求能力關聯起來,才能展示“意誌自律”🧬,意誌與意決的概念區分共同構成了康德實踐自我對自身道德能力的闡釋。

4

倫理學的所有推論背後都是關於人性問題的預設所做出的思想決斷,但如何理解康德的人性概念,學界並非總是一致的🏃🏻。深刻地影響了廣大青年學者的美國著名教授克裏斯汀•科思嘉(Christine Korsgaard)把康德的人性只等同於康德自己在《道德形而上學奠基》“目的公式”中所規定的“人格中的人性”,從這一人性中我們容易理解,道德的定言命令為什麽要將人性作為自身無條件的目的而加以采納。科思嘉將這一“人性”理解為設定任意目的的能力💂🏿♀️。但恰恰是這一等同🐲♈️,受到了袁輝的直接批評。他敏銳地發現🧛🏼♂️,科思嘉將二者直接等同是對康德人性論的錯誤解讀,因為在康德哲學中👩🏽💼,“人格中的人性”屬於本體世界🦸🏼,是“本體人”的特征,而“設定任意目的的能力”卻是屬於現象世界中的人性能力,兩者不可混淆。因此👨🏻🦯,袁輝旁征博引,反駁了這一未被註意到的誤解🏋🏽。在反駁科思嘉的進程中✏️,作者發掘出康德文本中還存在一個廣義的人性概念,它不僅包含“人格中的人性”,還包含設定任意目的的能力和共通感等自然稟賦。這些稟賦按目的論原則構成人的有機體,使人區別於動物🚄。作者最後強調,康德實踐哲學中不僅存在一個廣義的人性概念,而且必須存在這樣一個概念,只有通過它,我們才能在歷史哲學和教育學中找到實現人的價值的現實途徑。這篇文章的寫作方式也值得稱道,作者以反駁科思嘉的混淆為主線,但不像一般的論文寫作那樣🧽,對問題的理解和把握只引用康德的原文做主觀的闡釋🪸,相反👩❤️👩,作者不僅引用原文⛲️,而且幾乎與國內外,尤其是國內學者新近研究的成果展開了充分的對話🏰,這是當今難能可貴卻值得大力提倡的學術寫作方式。

▲ 克裏斯汀•科思嘉(Christine Korsgaard)教授

與康德倫理學的先驗主義規範基礎論證不同🎄,現代道德哲學自從蘇格蘭啟蒙運動發明了“道德科學”以把倫理學與物理學並列之後,自然主義的規範基礎論證一直非常流行,尤其是達爾文的生物進化論誕生之後,古典亞裏士多德主義的目的論論證隨同基督教神學道德的式微而受到道德哲學的拒斥,生物學的演化論論證模式就與近代早期道德哲學的自然法論證相結合,成為與康德先驗主義相抗衡的主要倫理學方法🌬。本期發表馮梓璉的《演化論與自然法——試論社會生物學對托馬斯主義的支持與挑戰》,借助於大自然無目的卻有自然選擇之“方向”的演化論理論,說明了對大自然包括人類社會的行動進行去目的論、去先驗主義方法的合理性與必然性🪟,論證了愛德華•威爾遜和理查德•道金斯等人進一步從群體選擇或者親緣選擇的角度,研究具有自私基因的動物選擇合群的合作行動的自然傾向性🙌🎃,從而闡釋了人類道德的生物學起源。他支持艾恩哈特的如下推論🙆🏻♀️🙅♂️:如果拋棄托馬斯主義中的先驗主義因素🤳🏽,那麽👚,威爾遜的社會生物學實際可以被理解為同屬於自然法傳統的產物。阿奎那的自然法與現代演化生物學之間的共同點大部分都能被現代生物學研究所證實👮🏽♀️,而自然法中基於先驗基礎的理性向善之傾向,也可能出於生物學之本性。因此☝🏼⏫,本文以十分清晰的思路梳理了道德哲學基礎論證的古今之變🧌,以鮮明的科學態度支持了植根於自然科學的自然法研究的復興,得出了令人信服的一個基本結論🟧:不懂亞裏士多德的生物學就不能完整理解阿奎那的自然法,而不懂達爾文主義的生物學就不會完整理解人的天性與存在😬,跨學科的研究與融合才是解決某些哲學根本問題的必由之路👩👩👦。

最後,我對所有的作者、譯者🗻、特色專欄的主持者和所有的編輯表達我最誠摯的感謝,在2022年最為艱難的“劫難”中👨🏽🏭,堅守了學術陣地🧝🏻♀️🏊,為追求存在的真理和正義做出了我們最為本真的思考,為阻止文明的野蠻化做出了我們思想的決斷和努力🪥!