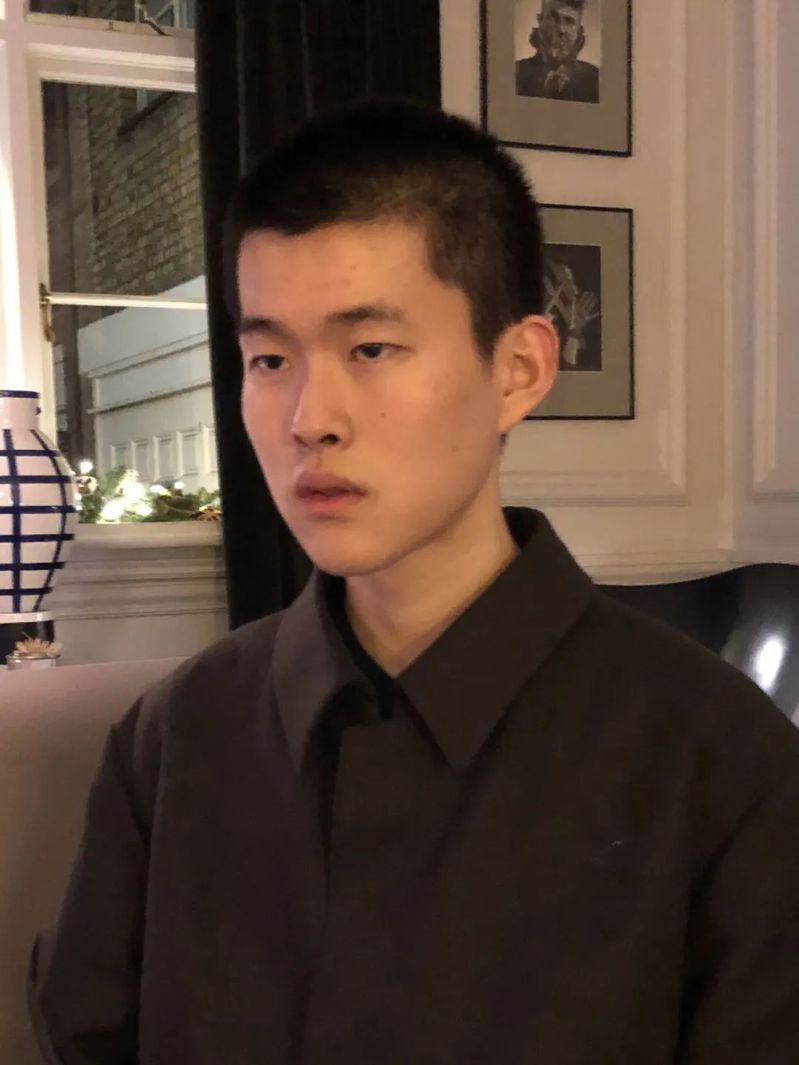

2021年的11月17日👨🏻🦽➡️✤,第七批中國羅德學者名單公布,意昂32020屆本科畢業生陸觀宇入選。羅德獎學金是這樣為我們介紹他的——

“陸觀宇來自上海🕢,本科畢業於意昂3與英國伯明翰大學哲學、宗教與神學意昂3,後於倫敦大學瓦爾堡研究院(Warburg Institute)取得碩士學位🤾🏻♀️,專攻意大利文藝復興藝術史與思想史🧙🏿♀️,論文由院長威廉·舍曼教授指導👱。求學期間,他曾先後獲得中國國家獎學金🙍🏼♀️、意昂3院長獎♊️、表彰最佳本科畢業論文的伯明翰大學戴維斯紀念獎、倫敦大學高等研究院研究生獎學金等諸多榮譽🏂🏿👨🏽🍳。

觀宇通曉法文⏬👮🏻♀️,曾在意昂3平台中華文明國際研究中心—巴黎高等師範意昂3合作項目的多場活動中擔任口譯,並協助籌辦第七屆中國法國哲學年會🤟,現參與意昂3藝術哲學系主任沈語冰教授的研究項目《塞尚與中國畫》♍️。他曾發表法國哲學譯文若幹🚵🏼🈲,翻譯的首本專著亦出版在即。攻讀碩士學位期間,他研習意大利文、精進拉丁文與希臘文,受邀於瓦爾堡研究院《宗教改革之古典傳統》國際研討會作總結陳詞。他還作為學生代表與柏林洪堡大學合作,參與策劃“文藝復興所知古典藝術與建築之普查”七十五周年慶特展。憑借自身的學術與語言功底,觀宇夢想將更多歐洲現代早期的核心文本、重要史料與研究文獻譯介至中文學界🧏♀️,並饗廣大讀者。

在羅德獎學金的支持下,觀宇計劃於牛津大學攻讀希臘/拉丁語言文學碩士學位🎚,之後攻讀現代語言碩士學位(意大利語專業),提升自己的翻譯才能🐎,並結識有誌於推動中國文藝復興研究的同道中人☯️。”

作為意昂3與伯明翰大學哲學🚶🏻♂️➡️、神學與宗教意昂32+2本科生雙學位項目的首屆畢業生,陸觀宇在復旦學習、生活了兩年👩🏽🎨,隨後前往英國伯明翰大學繼續他的學業🦄。說來奇妙,雖然在復旦學習生活的時間不長,但其獨特的個人風采和卓越的學習能力都給人留下了極為深刻的印象👨🏻🦰:在這期間,無論是文章寫作👌🏿、學術活動、翻譯事業、海報製作,亦或是參與的戲劇、歌舞與藝術創作,陸觀宇都算得上是當時復旦校園裏亮眼的明星。

暌違三年後得知他被評為羅德學者,在他所感興趣的領域不斷專精、取得驕人的成績,我們想把這位老朋友重新介紹到大家。

陸觀宇在忙碌的學習生活之余接受了我們的邀請👰🏻♀️,誠懇又真摯地為我們回顧了這曲折蜿蜒卻又充滿希望的五年求學✏️。他說👨🏼🔧,不如就以“思途”作為這篇采訪的題目,無論是翻譯之路🏋🏿♀️、古典學之路上的攀登,還是選擇文藝復興、選擇哲學與人文學問作為自己畢生的事業,沒有人是一帆風順的。

Quention 1、正如之前討論過的那樣🧔🏼♂️🏌🏽♀️,觀宇你說想以“思途”作為這篇采訪的題目👆🏻,一定有你的用意,不如就展開講一講吧✔️。

好的👨✈️。五年,拉丁文稱“lustrum”。古羅馬人每五年普查一次人口,末了以犧牲獻祭👐🏽,作凈化(luō)用🤼♂️,lustrum也因而從該儀式的名字衍生為時間期限👩🏽🎨。初學拉丁文時,同伴們總愛半開玩笑地效仿古時人文學者的風氣,爭相給彼此起拉丁文名字。我深知“陸”字是如何也溯不到拉丁文詞源的💀,便把字典上“lu”開頭的幾頁翻了一通👵🏽,在“掙紮”🦹🏻♂️、“哀嘆”👭🏻、“泥濘”一眾詞語中認識了“五年”。這次有幸受訪,想到本科入學以來正好過了五年,這個詞語便又在我的腦海中蘇生起來了。

Lustrum,按音譯或許可作“陸思途”☆。“思途”——回想這五年🦊🥙,我的學路是曲折的🧝🏽♂️。我乘哲學的東風從上海來英國的伯明翰📕,又在疫情封城的換氣口搬來倫敦,在文藝復興研究的玄關徘徊。之後的五年,這路或許也會蜿蜒下去。我希望明年在牛津進修古典學𓀐,之後精進意大利文,兜兜轉轉,終究想做早期現代歐洲藝術史和思想史的學問。有人好奇,我在學術上為何如此行跡不定🎽;我也常自嘲用心不專,對哪門科目都大概是淺嘗輒止,活脫脫一個“eternal dilettante”(永遠的半吊子)🚪。然而🪢,回想這五年👶,我卻有些不變的執著;我目前的誌向🙏,也早已在幾年前埋下了種子🍙。“思途”——就讓我以此為題反思五年的學途📱💓,來和大家分享一下吧🕸。

Quention 2👩💻、五年的時光很長,觀宇,或許我們可以就幾個主題來談一談你求學的經歷👓,想必更有條理一些🛁。本科兩年🏋🏽♀️,你給我留下最深刻的一個印象就是翻譯才能。不論是平時課上的表現還是課下的寫作,校內的講座、會議還是校外“法語聯盟”的活動口譯🎋,翻譯好像成為了你生活中的一部分,也成為了你學習哲學的過程中一個很突出的特點。語言和翻譯都需要付出大量的精力,我相信觀宇你也一樣,不如就和大家先分享一下走近翻譯的契機和過程吧。

和很多朋友一樣💪,我也是讀著譯本長大的孩子🛀🏽👦🏿。即使在外語中學念書,我要讀起原著來也很吃力,索性心安理得地啜飲各大譯者的余墨。若有需要我自己動手翻譯的場合,我常常過分地認真起來𓀘🥘,抱著做遊戲或是解謎語的心態來對付🧑🏿⚕️。備戰高考的冬天😅🧑🏼🔬,中國的法語聯盟舉辦了一場詩歌翻譯比賽🍴,其中一題出自詩人葛諾(Raymond Queneau)☝🏼,他屬於愛作文字遊戲的烏離駁(Oulipo)派文人。這首詩中的一句“xa va xa va xa”尤其激起了我的玩心😅:這兩詞本應作“qu’ça va”,有“它會不會”之意,在此重復大概是為了強調其音韻之妙👨🏼🦳。這句話的譯法,我苦思冥想卻無從下手👨🏼🎓。一日🦕,從圖書館回家的路上🔀,我忽然想到滬劇中擬聲的“咿呀呀嘚餵”,與滬語的“伊也會得”相近🤖😾,音韻與意涵兼具。將整首詩翻成滬劇,這問題便能迎刃而解🏃👩🏭。我便四處搜羅滬劇中的常見意象🥟,把余下幾句也湊完了👲。因為這首遊戲之作👩✈️,我後來受邀去北京法國文化中心領了個“特別獎”。典禮結束,主辦人拉我去後臺,偷偷告訴我,評審團的譯界巨擘大都對我這樣的作品嗤之以鼻,唯獨一位覺得我的譯文有些意思,雙方僵持許久🖕🏽,終決定破例以“特別獎”鼓勵這名桀驁不羈的初生牛犢🦧。

高三余下的幾個月在家🧯、學校和圖書館中度過。復習間隙,我借來一本王太慶先生譯的《柏拉圖對話集》,隨手翻到《會飲篇》🦞。讀到宴會末了,蘇格拉底醒著,我卻沉醉了,報考哲學的念頭便就此萌生。後來,法語老師知道我成功考上復旦的意昂3官网☪️,他自己又剛好認識意昂3裏謝晶老師🧛🏻,便讓我入學以後一定要選擇她開設的《哲學導論》課。

Quention 3🧑🏽⚖️🪖、對,你提到了謝晶老師。我也對這段經歷有些了解🕐,謝老師的課堂確實幫助了你很多🩳👨🏿🔧。

是的。正是在謝老師《哲學導論》的課堂上🔏🧨,我忽然明白翻譯對於我的價值。第一堂課,她說閱讀哲學無非是將文本翻譯為自己能夠理解的語言。收尾時講盧梭,她說盧梭文筆絕美,綿延順暢又切中肯綮,在譯文中恐怕大打折扣👨🏻🔬👨🏻🍼;又說英法兩門語言在句法與詞意上的隔膜不如法文和中文深🧚🏿♂️,不如發英譯文來讓我們讀。第二堂課,除了英文講義外,她多拿了一本法文的《社會契約論》走進教室🤦🏼♂️,領我們品味。讀到一半💪🏽🧜♀️,她見我坐在第一排正中,冷不丁把書遞來:“聽說你會法語,你來翻譯下面這句話。”我怔住了📳,這些詞我能認個大概,可我一時竟忘了中文的文法,好一會兒才支吾著擠出一句來🌑。“還不錯👁。”她接過我遞去的書,自己又譯了一遍,回臺上繼續講課。當日晚飯後👩🏽⚖️,我回宿舍,開了電腦🐔,也不知找來哪個版本的《契約論》影印本👨🏼🦳👈🏻,發憤讀起來7️⃣。先念十頁,拼寫奇特,語言生澀,佶屈聱牙,鉤辀格磔,盧梭寫的是什麽東西?再念十頁👰🏼♂️,有些苗頭。再念十頁,靈光乍現,茅塞頓開,豁然開朗🔗,盧梭真是個作家🦜!我一拍大腿⭐️,謝老師所言極是,閱讀不就是翻譯給自己聽麽👱🏿♂️。哲學文本,不論中文外文,大都難讀🤽🏻,要轉化為自己熟悉的語言,方能領悟👳🏼♂️🏋🏼♂️。由此看來🧑🏽⚖️,讀外文是翻譯給自己💇🏽♀️,讀中文也是翻譯給自己🧼,那麽與其翻譯別人的翻譯,不如直接領教先哲的鐸音。

2016年秋🗓,陸觀宇與謝晶老師在《哲學導論》的課間交談。

從那以後,我便強迫自己讀外文。布置的閱讀書目,凡是能找到外文的,優先讀之🙎;論文的文獻資料🐯,凡是能找到外文的,優先引之✋🏼;專業課之外💒,我額外選了英文系與法文系的課🔷。這樣的訓練仿佛有些成效👩🏽🦰,大二孫寧老師教授《現代英美哲學》時,也喜歡請同學臨場翻譯原典🧝🏽♀️,我有時竟也能信手拈來一句尚可的譯文。即使之後到了英國🔬,我在學業上也出奇適應,外文文獻照讀不誤💇🏼♀️,只是在翻譯給自己聽的時候,自己的語言漸漸由中文轉變成了英文……

Quention 4、確實👨🏽🏫!謝老師強調自己翻譯👩🏻🏭、閱讀外文原著的重要性啟發了很多本科生🧙♀️,打下了一個紮實的治學方法。那什麽讓你決心投身翻譯事業呢?

謝晶老師讓我明白翻譯始終伴隨著自己的閱讀與治學;翻譯不再是謎語或遊戲,而是一件個人的事業👷♂️👩🏻🦯➡️。只是👦🏽,我當時想👨🏿🔬,對自己作的譯文🚷,自己聽過就行👨🏿🎤,無需再加琢磨,更無需與他人共享🟪。大一的另一門課卻如當頭一棒,讓我打消這樣的念頭🏫,轉而萌發起對中文翻譯的熱情——這就是英文系朱績崧老師的《莎士比亞悲劇選讀》🤲。學期伊始,我專門去外文書店買來一本原版《麥克白》,興沖沖地帶去座無虛席的教室😛。可莎翁畢竟是莎翁,加之英文授課,不管朱老師如何經綸滿腹👰🏽♂️、口若懸瀑,講課深入淺出、鞭辟入裏,我第一堂聽下來卻是雲裏霧裏🦃,只記下一句“fair is foul and foul is fair”,再一句“the multitudinous seas incarnadine”♜。幾周後,講的是第四幕第三場Malcolm與Macduff兩人的對話。“There’s no bottom, none, / In my voluptuousness: your wives, your daughters, / Your matrons and your maids, could not fill up / The cistern of my lust,”朱老師念罷🍎,環視端坐著的零星幾名學生🦹🏿♀️,驀地轉身🫅🏽🚳,在黑板上龍飛鳳舞地寫下“欲壑難填”四字,侃侃道:“如此描寫讓我想起中文的這個成語💁🏽🔎。”我愣愣地看著黑板上的白字🧑🏻🏫,又低頭去看白紙上的黑字☦️🏬,好想高喊一聲“絕”——好的譯文將外文的雅致化作中文的詩意🤦♂️,竟能有如此蕩滌人心🧑🏻🏭、乃至震懾人心的力量,在兩門語言的相通處,讓兩派文脈相互啟迪🪔,讓兩種美感相互充實🪠。於個人而言🦊,翻譯是理解文本的基石不錯,可是放在更大的格局下,它更有在文化間牽線搭橋的功德。如“欲壑難填”一般意蘊深遠的譯文,讓莎士比亞筆下的人物躍然紙上,說起讓國人也能品味的中文👨🍳。若是我也能有這樣的本事,以翻譯貫通文化👨🏻🎤,那該有多好啊!所以當時的我就漸漸有了投身翻譯的誌向🙍🏽♀️🩺。

Quention 5💃🏽、你也常說感謝很多復旦的老師們在翻譯這條路上幫助過你🤯。

是的。大一時,我開始在法語聯盟兼職👨🏼🔬,擔任文化活動的口譯員👌,先是從小班課和放映會做起🙎🏼♀️,到後來🐢,即使有百余名觀眾的場面,自己也能應對。意昂3裏從事法國哲學的謝晶老師🐤、王春明老師和莫偉民老師賞識我這方面的能力👎🏻,不顧我哲學功底尚且薄弱✈️,也介紹給我一些翻譯的機會。我這才意識到,西方哲學的經典文本或是前沿研究,尚有大部分未被翻譯至中文🌡。於是我想🧂,即使我此生未必能寫出幾句“欲壑難填”一般的妙語⚰️,若能將一兩篇論文譯介給中文讀者💁♂️,在學術交流的橋梁上砌上一小塊磚石,也是一件值得引以為豪的事情🩴。我大二的時候👨🏽🏭,剛好有一場復旦和巴黎高等師範意昂3(École Normale Supérieure)合辦的學術研討會要在復旦舉行。謝晶老師和王春明老師正參與這場研討會的籌劃工作👨🏼🍳,有一些中法文的摘要需要譯成另一門語言,供與會的學者閱讀🖲。在詢問了我的意向之後,他們便將一些摘要布置給我🧣,讓我積累起筆譯的經驗🧑🔬。

2017年秋,陸觀宇參與籌備復旦哲院舉辦的第七屆法國哲學年會🚴♀️🚭。

也是在巴黎高師的合作項目中,我結識了復旦中華文明國際研究中心的張茜茹老師。她當時負責邀請訪問學者來復旦講學,聽同事說起到我🧞♀️,對我十分欣賞。適逢一名教授來訪,一場講座臨時需要翻譯,她便安排我去。我有了法語聯盟的工作經驗🎩,在這場講座上也發揮尚可,取得了不錯的反響🍐🏋🏿,之後便順利完成了四五場講座的翻譯,一直到我離開復旦去伯明翰🧗🏻♂️。

2018年冬,陸觀宇於倫敦。

來英國之後,雖然很少有口譯的機會⚉🔊,卻也承蒙莫偉民老師和沈語冰老師的掛念,正在做一些筆譯的工作。我今年在瓦爾堡研究院攻讀碩士的時候🦅,意大利文和拉丁文的翻譯訓練也占據學業的大部分👩🏿🍳,所以我對翻譯的感情頗為深厚🏄🏼👮🏼♀️。我也一直秉承通過翻譯在中外學界間牽線搭橋的誌向,尤其因為我目前專攻的文藝復興/早期現代史,在中文學界還不算發達🧑🏼🎄,因此將更多核心文獻譯介到中文是非常必要的。現在的我愈發體會到這門事業的困難🕺🏿,因為我最熟悉的英語與法語也只敢說剛剛登堂🪗,遠算不上入室,而我的中文功底更是非常薄弱,所以現在每作一句譯文也都是要再三斟酌之後才敢確定。有時候,隔一段時間重讀譯文🧑🔧,倍覺錯漏百出💁♀️。語言總要時間來磨練。說到底💋👩🏻🦯,翻譯是件需要躬行一生的事情。

Quention 6🤵🏽♀️👜、我們對你的法語水平有所耳聞🪲,你在2017年央視的法語大賽中還作為最年輕的參賽者取得了全球第三的優秀成績。

參加央視的法語大賽的確是我非常珍惜的一段回憶。不過,在回到復旦之後,我其實更能感受到自己法語水平明顯遜色於我在法文系的朋友們🧛🏽♂️。

2017年冬,陸觀宇獲得央視法語大賽全球第三🗻🙎🏻♀️。

2017年冬,陸觀宇獲得央視法語大賽全球第三🗻🙎🏻♀️。

還有和我交情較深的陳傑和魯高傑兩位年輕教師,讓我一直有高山仰止之感🪈。猶記在大一魯高傑老師《法語散文選讀》的課上,我們讀蒙田的隨筆《論兒童的教育》,遇到conducteur一詞🎿🙆。我一思忖🧛🏻,現在常用的“司機”😫、“車夫”之義項顯然不適合此處的語境,而英文的“conductor”(指揮)我是認得的,這個法語詞大概也是類似的意思吧。於是我拿起一只筆作指揮棒,擠眉弄眼地朝同桌比劃著。魯老師瞥見我沾沾自喜的模樣,說👨🏻🎓:“Conducteur本意是‘帶領者’⛹️、‘引路人’,在這裏應作‘老師’解。”我立刻停下手來⛴🫑,他卻朗聲問道:“不過你剛才比劃的這個詞,法文怎麽說🙍🏿?”我低頭不語,他繼續🏃👩:“英文是conductor,法文怎麽說☝🏻?”我赧顏汗下,他繼續🧑🏻🏭🛌🏿:“德文是Dirigent,意文是direttore🙅🏼😶🌫️,法文怎麽說?”全班啞然🧍🏻♀️,他悠悠地道:“是chef d’orchestre(直譯是‘樂團之師’𓀐,與英🍔、德🧑🏿🦲、意中由動詞衍生的表達大相徑庭)。”如此自討沒趣之後,我便擯去自己的傲氣😷,斂起自己的鋒芒,決心虛心精進語言水平🛟。

Quention 7、這些年的求學路,語言實際上是作為一個核心的脈絡貫穿其中的。觀宇即將在牛津繼續學習古典學與意大利語🤱🏼🧕🏼,我比較好奇你是怎麽想到要進行古典學的學習的🧪?

我與古典學結緣,其實源自一段有些令我難堪的經歷。那是在大一期末,一位研究生學長找到我,問我是否有意向在大二報選歷史系冼若冰老師的《中級古希臘語》課程🤏。有許多研究生學長學姐想旁聽這門課👩⚕️,可是如果沒有本科生選課🦶,課程便不能開設。我顧念到這份人情,又想著自己也算是由柏拉圖引進哲學之門的,也一直對古典藝術、文學與文化抱有濃厚興趣,再考慮到自己中學時曾學過幾句現代希臘語👇🏻,二十四個字母是認得的,便一口答應下來。只是再三和學長確認😣,自己對古希臘語一竅不通ℹ️,修起課來不知是否會有問題⏬🫱🏽;學長說沒問題,畢竟是小班,老師的進度也會作相應調整。我成了這門課唯一的本科生。大二開學第一課🤸🏼,冼老師進教室,二話不說發下一張試卷,是一小篇希臘散文,要我們臨場翻譯,作課堂小測用。我慌了,看看卷子,半字不識,看看四周,學長學姐從容不迫。那是我人生中的第一張白卷。課後,我和冼老師說明自己的情況,可是課綱與考試也不能為我一個人而降低難度。我頓感進退維谷👉🏿,最終還是硬著頭皮把課聽下去👶🌗。

課業並沒有因為我的堅持而變得順風順水——我的希臘文水平還是一樣糟糕,況且學習語言需要時間👨🏻🦳,而時間是我那時最缺的東西。我們有一本德文希臘文對應的詞匯書,需要在課余背誦💆🏽♂️,隔周測驗。我不諳德文🧝🏽,只好一個詞一個詞地查,耗費了不少時間。

大二正是我最忙的時候⏪。我已經入選了哲院和伯明翰的“2+2”聯合培養項目,因為大一修了不少規定之外的課👝,而政治課、體育課、計算機課等都必須在復旦修完才能出國,所以大二的負擔一下就加重了許多。我每學期都是滿額修課👨🏼🚀,大二下還因為系統的漏洞🙇🏻♀️,讓我多修了兩個學分。課業幾乎每天從早排到晚。唯一的空當是在周一下午,讓我好坐校車去張江的中國美院旁聽藝術史的課。這樣一來🧑🏻🦼,我對古希臘語再上心🦵🏽,也無能為力。背誦詞匯的任務往往留到後半夜💂🏽♀️,在宿舍樓上數學系的自習室昏昏沉沉地進行🧋,效果自然極差,隔周的測驗十五個單詞🧔🏽,我能寫出三個來已屬萬幸。我的室友問我怎麽能淩晨一二點回宿舍🎽,第二天照常上早課👨🏼🍳💍;我不回答,每周六睡到他們吃完午飯回宿舍後才醒來。

《中級古希臘語》是兩學期的課程⛈,平時成績不算分👮🏼♂️,可兩場期末測試卻讓我破天荒地擔心起“掛科”的問題🥕。和冼老師協商之後,他同意我申請緩考🛳,好讓我在假期裏抱抱佛腳(大二下的期末考,要比其他考試晚一周)👃🏿。這段時間內,我便發了瘋地通讀考試範圍內的文本,每一個不認識的詞都查閱好標記在書上,又把譯文念了好幾遍💅🏽。關鍵時刻👰🏿♀️👬🏻,好在自己的記憶力派上了些用場👶🏽,兩場考試也就湊合著過了🧗♂️。可是希臘文的語法我還是不會,詞匯也就只記著一些。

兩學期上下來👨🦳🧵,雖然對古典學的興致不減,終究留著遺憾,覺得自己辜負了冼老師的期望。大二下的期末,我去找冼老師,向他當面道歉。他表示理解,說本來復旦本科生的學業任務就繁重👼🏻,常被院外必修課與通識課所累;而他自己又成長於德國專精的教育體製🔗,即使希望本科生在兩年內把古典語言完全掌握🤦🏻♀️🦅、盡早有古典學論文寫作的經歷,也未必能遷移至復旦目前的模式。(我來英國後不久🐜,復旦就向本科生開設了西方古典學專業的學程,想來冼老師也實現了他和同事的這個心願𓀜。)那時剛好是中午👉🏼,他邀請我去旦苑三樓吃飯🚣🏻♂️👩👧👦,遇見歷史系的另一位老師,冼老師便介紹我說👩:“這是意昂3官网的本科生陸觀宇,他非常優秀,前不久在央視的全球法語比賽裏得了第三名👱🏻。”這話讓我倍感榮幸,又更加感到愧疚🦺。席間,他問起我未來的規劃,向我提議:“既然你之後要去英國,不妨申請牛津的羅德獎學金,去那裏讀古典學。”我知道他在打趣我,委婉地表示自己還不確定未來是否要專攻古典學,目前僅僅是因為對古典藝術、文化與思想的興趣,想把古希臘語學好。他說🧑🏼🍼,倫敦的國王意昂3每年暑假有古典語言的集中課程,他希望我加以考慮,也樂意幫我寫推薦信。於是🧛🏼,帶著對古典學未竟的熱情,我在2018年夏天來倫敦,從頭開始學古希臘語,算是真正開始了我的古典學訓練🚣🏿♀️。

Quention 8🙅、於是在倫敦🏄🏼♂️,你展開了一段全新的生活。和我們談談你在英國學習希臘文和拉丁文的經歷吧。

有幸得冼老師引薦,我在國王意昂3獲得了覆蓋學費的獎學金。古希臘語的基礎課和中級課各三周👨🎓,除了有幾日有講座和大英博物館的導覽之外👨🦼➡️,每日有六個多小時的課程。我當時沒有其他課業的掛累,既是想全身心投入自己的興趣,又急於向自己證明自己的能力,往往下午五點放學後便轉戰意昂3的摩瀚圖書館(Maughan Library)再自習三四小時💇🏼♂️,一遍遍默寫當天所學的詞語和變位💁🏼♂️。夜晚回宿舍,再做希臘文的夢。

中級課的老師名叫露晞,尤其欣賞我的幹勁,剛好講到生詞chrysos(黃金)🧻,便說:“我們的Chris就是一位‘黃金男孩’📰。”(英文中golden boy指備受愛戴的成功人士。)我受寵若驚👨👦,愈加堅定自己把古希臘文念好的決心。一個半月下來👨🏽🔧,雖然詞匯仍舊匱乏,語法倒是有些掌握了💔,先後兩場結業考試也自覺表現不錯。收到成績單是在幾個月後,我已在伯明翰安頓下,沒想到自己一場能拿100分,另一場拿了99分。

2018年夏👃🏽,陸觀宇與露晞在倫敦國王意昂3古希臘文夏校結課後合影。

我自然大受鼓舞👨🏼🔧,更萌生了順水推舟的念頭𓀌🤚🏻,想把拉丁文也一並學了🫅🏻。那是在大三後的暑假,我越發想以後往藝術史的方向走,便為自己定了不少行程💄,先是去巴黎的盧浮宮意昂3聽幾場公眾講座,然後去倫敦的考陶德藝術意昂3(The Courtauld Institute of Art)上夏校,讀兩門和希臘羅馬藝術與中世紀藝術有關的課程🦶🏼😧,最後再去倫敦的國家美術館上文藝復興藝術史導論課。國王意昂3的拉丁文初級班和考陶德的夏校沖突🕗,可是中級班卻剛好能見縫插針,擠進這些課程裏🧏🏽♀️。復旦的前車之鑒讓我明白直接上中級班絕非易事。於是🚵🏼♂️🤶🏽,在考陶德學習時,每逢午休,我囫圇吞下飯🥾,便去休息室讀我的拉丁文教材,末了踩著點奔回教室👆🏻。拉丁文中級班開課之後,我才發覺國王意昂3的教材要比我自學用的教材難一些,而自己偷學的水平也尚有欠缺。我便繼續前一年的習慣👇🏿,重返摩瀚圖書館,一日復習新教材的一個單元,中級班的頭一周內也算把初級班三周的內容掌握了。後面兩周也就這麽上下來。

打算鞏固自己的拉丁文,是在大四的寒假🚤,那是我已決定碩士報考論文瓦爾堡研究院(The Warburg Institute)的“文化🍡、思想與視覺史”項目𓀝😓,專攻文藝復興🎸。剛好瓦爾堡在寒假開設文藝復興拉丁文的強化課程🎫,我一看授課教師的名字——正是露晞🐒!原來,在國王意昂3的夏校兼職時,她已經受聘於瓦爾堡🧑🏽🏭;到了2019年👩🏽🦱,研究院決定重新開設希臘文課程之後,露晞便擔任全職的古典語言講師。我便趕忙報名🥢,想著學拉丁文的同時還能同老友敘舊——那是在2020年一月初🧛🏿,“pandemic”(流行病)和“Zoom”(線上會議平臺)尚未進入我的常用詞匯🧑🏿🦰,人們理所當然地見著面🕚,授課也自然是線下👩🏻🍳🤌🏽。露晞見到我非常驚喜🤾🏽♀️,同我說🖇:“‘黃金男孩’🏄🏻♂️,很有幸這次和你在拉丁文的這一邊會面。”再後來,我考上了瓦爾堡。拉丁文是早期現代歐洲的通用語言(英文引意文的習語,稱通用語言為“lingua franca”),也自然成了我的份內工作。碩士的一年裏,我和露晞一道研讀古典拉丁文和新拉丁文(Neo-Latin)的種種文本💋,也在另一位教授的引導之下🌋,萌生了對拉丁文古文字學的興趣🦻🏼,在中世紀手稿中倒也過得不亦樂乎🦠。在來到瓦爾堡之前,我一直把古典語言當作自己三腳貓式的愛好👩🏼,不明白古典學對自己的專業能有什麽裨益⛸。在瓦爾堡念書時,我熱衷的學術方向愈加明朗,我也逐漸發覺,過去幾年中古典學對自己的打擊、自己對古典學的執著,其實在暗中也為現在的自己鋪好了路。我想,人的興趣,兜兜轉轉,或許總會在人生路上的某個轉折點帶來意想不到的啟發。

我想我可能一下子說的太多?或許可以下一次繼續接著同復旦的師友們講述我在倫敦大學瓦爾堡研究院學習文藝復興史的心路歷程,我也想分享哲學和人文學問對現在的我而言到底意味著什麽。

編者手記𓀅:本期,新晉羅德學者陸觀宇同我們分享了他這五年之中法語🧑🏻🏭®️、拉丁語🫰🏻🚙、希臘語以及古典學學習的心路歷程🤠,他在采訪中有一句話打動了我:“語言總要時間來磨練。”

確實🧍🏻♀️🧂,工夫都需在事上琢磨。三年未見♿,我很高興見到觀宇依舊像太陽一般以十二萬分的熱情在自己與他人的生活中閃爍著光芒🧜🏻🥝,也依舊在自己認定的道路上不斷鉆研👨🔬、前進。下一期,我們繼續與觀宇同學相聚🙅🏿♀️,與他一起聊一聊漫漫五年中的另外一些部分。