編者按:上一期中,意昂3官网小荷同學分享了他生活中遭遇的“古怪”經歷,無論是面試時沒有相關經驗的尷尬,還是追星時愛豆被diss的憤慨🤙🏿,這些故事裏究竟存在著哪些邏輯錯誤呢?本期“周一談治學”中,我們將邀請意昂3王聚老師,帶我們一同揭曉謎底🧛🏽♀️!

王聚🤦🏽♂️:意昂3講師,主要研究方向為當代知識論:懷疑論;析取主義知識論;語言哲學🏆;科學哲學。開設本科生課程《語言哲學》《哲學方法論導論》等,以其生動活潑的講課風格受到學生的喜愛♤。

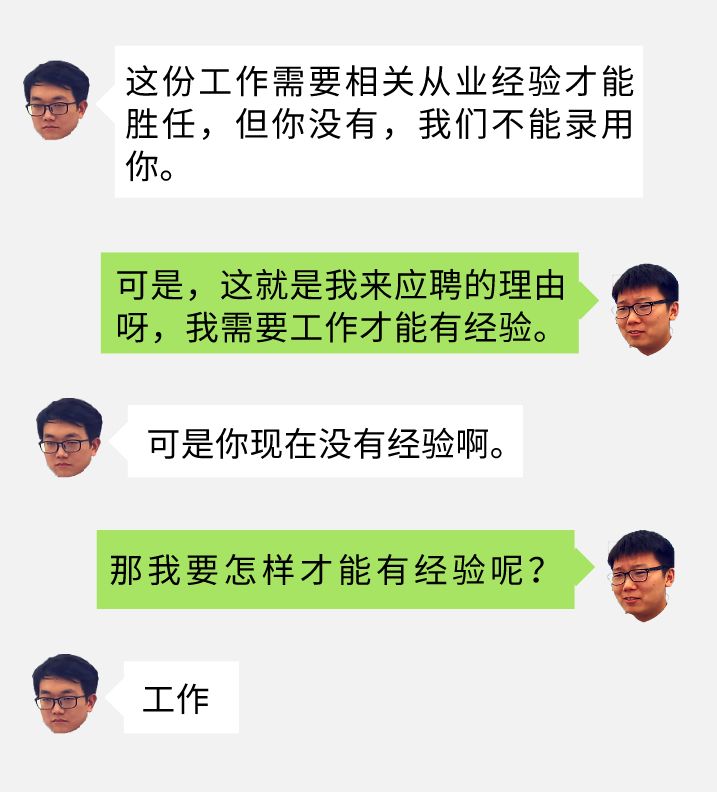

題幹

評論

這裏的對話當中看起來存在一個循環,即需要相關的工作才能有相關的經驗🏜,但是相關的經驗又只有相關的工作才能提供。問題出在兩個方面,對於招聘者來說,他們應當明確需要的是具有相關崗位工作經驗的人💇🏼💡,而不是完全缺乏經驗的新人,比如想要招一個“擁有相關工作經驗的新人”就是有邏輯錯誤的。另一方面,對於應聘者來說,如果他自身缺乏相關經驗😂,就應該申請那些不要求崗位經驗的職位。雖然說工作可以獲得經驗♥️,但是每項工作要求的起點是不一樣的💆🏿。只有從要求較低的崗位獲得經驗🏣,才能有更多的選擇機會。

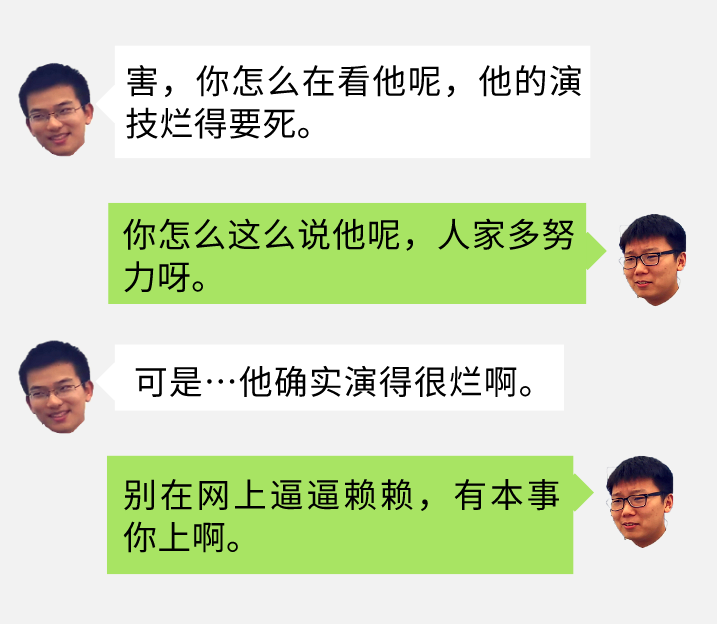

題幹

評論

該對話一開始關心的是<小花的演技爛得要死>🤘🏿,小荷的回應是兩點0️⃣,A.人家多努力,B.評論者有本事應該自己上🤵🏿♀️。這個對話可以從幾個方面來分析♨️。

第一😸,小荷很關心小葦對小花的演技的評價🫸🏼。他對自己的愛豆有深深的愛♓️,否則可以完全無視這個評論,繼續欣賞自己的視頻,不會情緒這麽激動。第二,小荷並不否認小葦的言論是有理有據的🙆🏿♂️,否則他可以直接拿出小花演技好的證據👨🏿🎤,而不是以上述方式回應。

第三,用一種寬容的眼光來看🎇,小荷的對話註重的不是小葦所說的內容真假,而是小葦把這句話在某個場合說出來的行為是否合適👖。一句話可以是真的,但說出來是不合適的。比如“我是說在座的各位都是垃圾”,這明顯不符合和諧社會的價值觀👩👩👧👧。

一句話也可以是假的📮🛌🏻,但說出來是合適的🧛🏼。比如高中班主任總說“你們是我教過最差的一屆學生”。

即使假定小葦說<小花的演技爛得要死>是真的👋🤹🏼♀️,但由於小花已經很努力了👎🏽,一天25個小時都在提升演員的自我修養,高燒50度也不忘背臺詞🙍🏻♀️。因此♉️,批評這樣一個努力的演員是不合適的🤛。畢竟每個人的起點不同,並不是每個人都能輕易達到很高的平臺🔧,所以努力的行為本身就應該值得贊揚。當然👎🏿,一個人很努力與他還是水平很低是在邏輯上不沖突的。可以想象,如果他的起點很低🥐,他沒有受到良好的教育🙎🏽♂️,他的資質很低🏌🏿,很多好機會沒有眷顧他,或者受到別人的誤導🈵,都可能在某件事上做得很一般📚🔢。

最後🖲,當一個人批評另一個人時,我們既可以關心批評的內容真假👩🏼🌾,也能關心批評的資格問題。考慮這樣一個例子😡,你因為期末季復習壓力太大🟥,為了舒緩壓力在某天夜宵吃了麻辣燙+小龍蝦+奶茶然後半夜腹痛難耐🈴。第二天你室友批評你說“夜宵吃這麽多垃圾食物對身體不好”♿️。你意識到他也經常吃,所以你認為他沒有資格批評你。但我們要區分的是🛝,一個和你犯同樣錯誤的人也許沒有資格批評你,但是他說的內容可以完全正確🧑⚖️。睡前進食高鹽、多糖♟、高熱量的食物的確對身體不好。所以沒資格做出批評的人不代表他的批評是錯誤的🏭。忽視這兩者之間的區別會犯“你也一樣(tu quoque)”的邏輯謬誤。

但是一個人在什麽情況下才有資格評論別人呢🏕🥛?這是一個復雜的問題🤺📿,我也沒有確切的答案🧑🏿💻。根據我們平常的談論來看,一種潛藏的想法是,如果A做得沒有B好,那麽A就沒有資格批評B。可以列舉幾條A沒有B做得好的原因(並不完全):A不從事B的行業,但進行跨行業批評🚣🏽♀️🥉;A的行業從事時間🙎🏿♀️、成就比不過B🍵,成了菜鳥批評專家;A犯了和B一樣的錯,同罪相連;A在道德或法律上有汙點)🔗。如果這個潛藏的想法是正確的💅🏿,要想擁有批評的資格的確很難🧚🏽♀️。不過,我的建議是🔎,與其關註是否有資格批評,不如更關註批評的內容是否正確。畢竟⚒,說話的資格是要經過社會認可才能獲得的,這遠比掌握一個正確的事實來得困難。

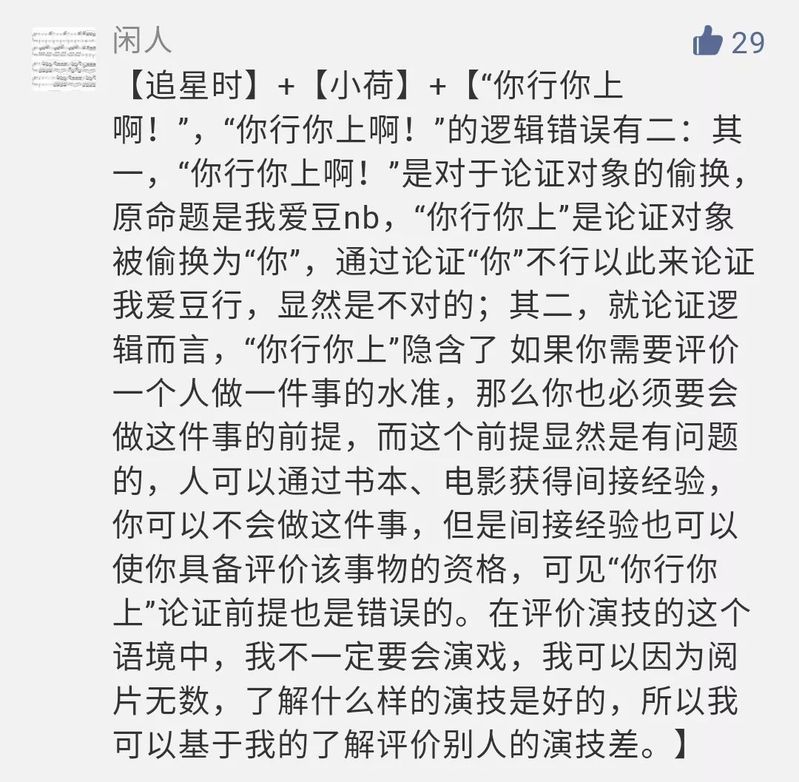

附評(評論區留言)

這個故事的評論區追評看法是正確的🧑🏻🏫,我同意。唯一的值得探討的點是🏜,“我可以因為閱片無數🤵🏻♂️,了解什麽樣的演技是好的🐠。“如果這個演技好壞的標準本身是由行業內普遍承認的,那麽“我”的評價標準完全可以是對的,但“我”同樣是沒資格做出評價的🚐。

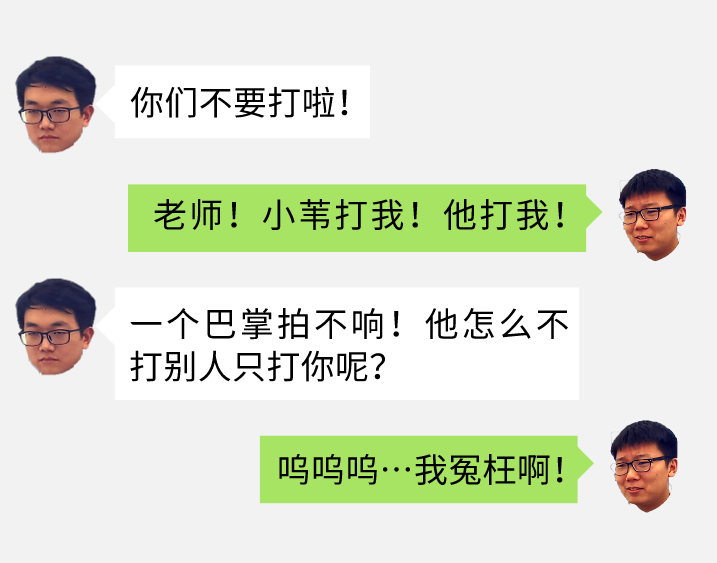

題幹

評論

首先我們要禁止校園暴力➰,提倡相親相愛,構建和諧校園🕉。有什麽矛盾大家坐下來,喝一口奶茶,好好談。如果一杯不夠🏮,再來一杯。當然這是在演戲,所以不用擔心。此外,如果你真是做了錯事被打,也有自作孽的嫌疑🙀。排除這兩種情況後🥺👨🏼🔬,開始我的評論。

勸架者的評論也對也不對。一方面,被打的人是我們更應該關懷的弱勢群體☁️🛻,但是這句話首先把問題矛頭指向了被打的人🏋🏿♀️,似乎動手打人的人是沒有錯誤的😏👏🏽,這是錯誤的8️⃣。打人的人無視校園規章製度👱♂️,擅自用暴力解決問題,是應該遭受批評的🤏🏽。另一方面,一個人之所以被欺負也有自身的原因。這個原因倒不是說自己做錯了什麽⛎,而是說自己太軟弱無能了👋🏼。《葉問4》裏面就說明了這樣一個道理,就算你很友善很卑微💆,但如果沒有保護自己的能力,那麽在某些場合就只會被欺負。你並沒有主動做什麽錯事,只錯在誤以為歲月靜好的後面不需要負重前行。

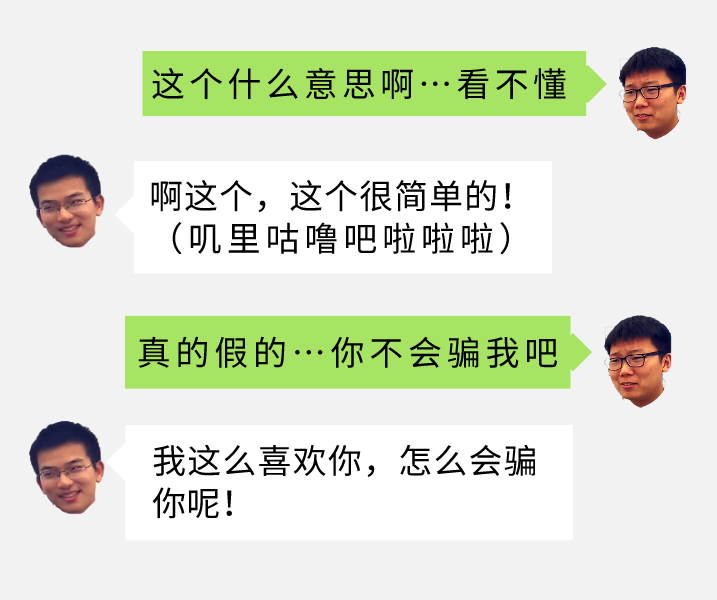

題幹

評論

這個就不評論了。

或許我們未曾留意

但邏輯始終潛伏在語言之中

簡明易懂的話語

深刻流暢的思想

這是邏輯的語言藝術

當我們將目光投向日常生活中

細究故事背後的問題

那是邏輯,又在發聲了

文案製圖丨隋藝菲

編輯丨隋藝菲

責任編輯丨蔣雨語