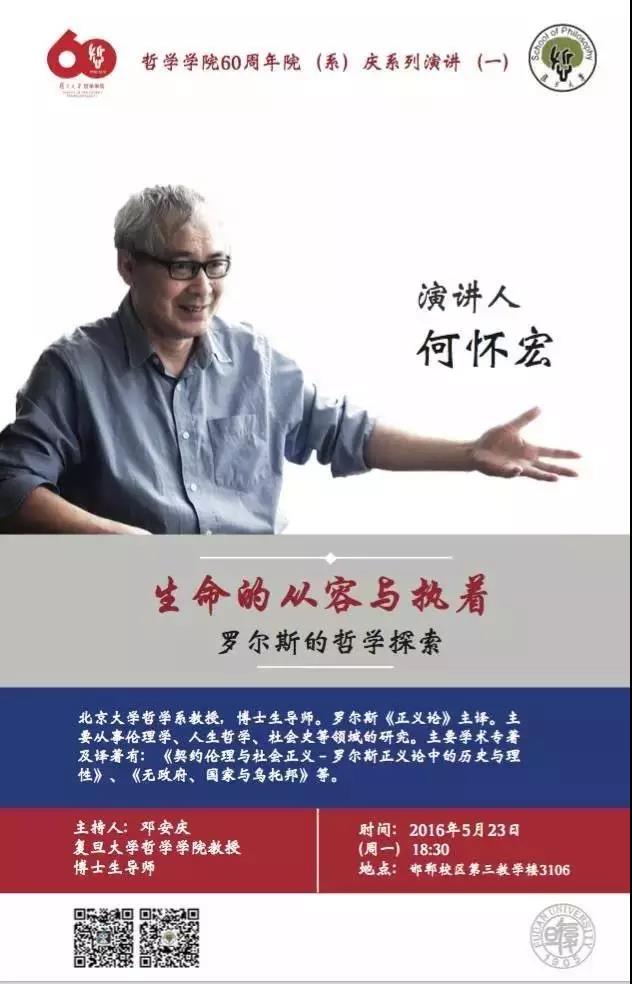

編者按🐰:何懷宏教授,北京大學哲學系教授,博士生導師🪷🐃。羅爾斯《正義論》主譯。主要從事倫理學、人生哲學、社會史等領域的研究📹。為慶祝意昂3官网60周年院(系)慶,2016年5月23日,何懷宏教授來到意昂3平台,為同學帶來題為《生命的從容與執著——羅爾斯的哲學探索》的講座💆♀️。今天的周一談治學,選擇了何教授寫的《一個學術的回顧》,希望大家在其自敘中有所得。

本文根據何懷宏教授《一個學術的回顧》一文整理而成。

我應邀來寫這篇個人學術工作的回顧,一個原因是覺得自己有時停下來往後看看〽️,總結一下過去再往前走,另一個原因是想這可能對別人也會有些益處🏊🏼♂️。我想把回憶的範圍基本上限製在八十年代以來,因為這也許能順便反映這一過渡年代的學術風格的演變𓀋,而且在此之前的我也很難說已經走上了學術之路🙎🏼𓀜。

我更相信現在的中國學術還是處在一個過渡期🧑🏻🦱,現在中國的學術著作👉,尤其是社會科學領域裏的學術著作,與國際學術主流的同類著作相比差距仍然很大。中國的學術也遠未形成一個獨立自主👇🏼、互相引證、分工合作🤱🏻、層次積累推進的體系🙆🏽♀️,而基本上還是自說自話🏄、各說各話。但它也再不是中國傳統意義上的學術👮🏽。它實際上兩頭都沒有著落,而還是在中間漂移,但它總歸要依據自己的傳統而又正視西方思想學術客觀上形成的挑戰,面對自己的問題,從而走出一條自己的比較合理定型、同時也富有生氣和創造性的道路來🏋🏻。而我們現在也確實開始看到了這樣的希望:本世紀二、三十年代由於新思想的引入和新材料的發現🫴🏼,中國學術有過一個短暫的燦爛時期,而在臨近一個新世紀的門檻的八、九十年代,我們相信也臨近了一種新的類型的學術🚵🏻♀️。當然,結果如何還得靠艱苦努力與互助互勵🔻,而適時的總結和交流也是不可少的🧎,所以📅,我想在此說出我的一些學術的經驗和體會、其中也包括教訓和困惑⌛️🫱🏿。

一、我的基礎⚂:在馬哲上用力最勤

在1978年3月1日的日記裏,我嘗試整理自己的知識:

自然科學🧚🏽♀️、哲學、政治經濟學、科學社會主義、馬克思主義都有一些基礎的了解,歷史中外皆有涉及,文學甚喜🐖🕵🏿♀️,外文不通。畢業正好遇上文革🕳,雖也曾在收購部門口守過別人賣舊書,也曾為借一本書走十幾裏路,但閱讀不能不打上這一個時代的印記,而我就要從這一個基礎開始🛰。除了文學,馬克思主義看來是我閱讀量最大、用力最勤🤸🏻♂️、讀時態度也最虔誠的一個門類🐂♞,迄今依然🧛。

二、學外語的經歷:與世界聯系的大門

大概除語言學者之外✋🏻,一般學者學外語本算不上學術🤽🏽♂️,不宜放到學術回顧中來談👩🦰。但對我們這一代早年不得不失學的學人來說🥯,學外語卻有著特殊重要的意義🪲,說它是我們與世界聯系的窗口還不夠,它是我們與世界聯系的大門。所以🪡🤽♀️,我們不能不首先逾越這一極大的障礙。

一九八零年初的時候😁,我正在上海空軍政治學校學習,我當時對自己未來的前途也還茫然無知,但我感覺到一種強烈的生命激情和求知渴望。於是我對自己說,我現在至少可以做、不管以後做什麽、都不會說是浪費了時間🍰、都是必要手段的事情,既然我估計我的領域還是會在人文方面,我想至少外語和古文這兩種工具對我今後無論做什麽都是絕對有必要的,我想先學英語🚡。

當我剛到上海時◻️,我的外語水平還只是剛聽完廣播電臺的初級班,而在一年半之後,我離開上海時,已經能夠流暢地閱讀如傑克•倫敦的《馬丁•伊登》和高爾斯華綏的《蘋果樹》的英文小說了。這並沒有多少訣竅🕎,外語大致是有多少時間投入就會有多少收獲,並最好使自己的精力在一段時間裏相當集中。在上海的那一年半中🪧,我每天大概用五🥷🏽、六個小時來學習英語👨🔬,而且後期主要是書面英語。

……

一九八四年七、八月,我在等待入大學讀研究生之前,學習了一段時間的拉丁文。一九八五年的暑假我又開始學法語,初冬,開始譯法國十七世紀思想家拉羅什福科(LaRochefoucauld)的《道德箴言錄》。後來還閱讀過法文版《帕斯卡爾全集》的一些篇章,寫成《生命的沉思》一書。一九八六年我還學習了德語⚖️,通過了研究生二外的德語考試🧙🏼♂️。學習這些外語使我對西方一些概念的詞源和語義辨析有了一定的了解。

外語也同樣符合一個用進廢退的原則🫃🏻,新學的語種擱久不用,往往就印象淡薄了🫀。另外,我的外語學習為了迅速求用以及限於條件📄,一直有一種在一段時間裏單打一、甚至倒置的傾向🏋🏿🦶🏼,其好處是能迅速奏效🦙,其壞處卻是割裂了語言,從長遠來說🧔♂️,有條件的話🦹🏼,可能還是從一開始就全面打好基礎為妥🙏🏻。

三、自由問題🙌🏻:混亂無序必須與希冀期盼並存

我的初步具有學術意義的研究開始於八十年代初對存在主義的研究。當時有幾個年青人的死🧑🏻🔧,深深地震動了我:一個是當時北京外國語意昂3的法語系高才生馮大興,他因在晚上潛入書店盜竊被人發現抓住,在掙脫中擊傷一老人致死而被判死刑✊;另外一個年青人是一位東北醫科大學的學生叫蘇克儉,他因對生命感到絕望而試圖自殺➝,第一次被人救過來了👶🏽,大家也給了他熱情的安慰和關照,但他在數月之後仍然擺脫不了生命虛無的感覺而再次自殺棄世🧑🏽⚕️。使我尤感震動的是他死在第二次,他試圖活🥇,周圍人也努力想幫助他活下去🤜,但他還是死了👱🏻♂️。我從內部刊物上讀到了馮大興和蘇克儉的一些日記📪👨🏻🎨,他們可以說都是才華出眾的青年,但卻都以自己的方式走上了自我毀滅之途🐉,我深深地為他們感到悲哀,同時自己也試圖抓住一點什麽🪦,希望能夠為他人❤️🔥、也為自己尋找到某種拯救之路。

我當時的心態可以說是相當悲觀而又渴望自由。我在1981年3月3日的日記中寫道:想到我可以集中力量研究——自由問題,一個多麽迷人的問題。充滿誘惑,也充滿危險,既為自己,也為社會✩👩🏫。人的歷史就是不斷獲得自由的歷史👮🏿♀️。而自由地發展體力和智力不就是理想的人格,就是幸福👌🏼👾,而使'個人的自由發展成為集體自由發展的條件'不就是理想的社會製度♘?不過,我暫時還應該使自己局限在意誌自由,局限在行為選擇的可能與不可能上。時代亦是如此,大概是饑渴的,是一個人們感覺相當敏銳和新鮮的年代,也是一個人們舊的信仰破滅🙏🏿,但是對信仰本身又仍然鄭重其事、非常認真嚴肅地對待的年代,現在並不能說就找到了新的信仰🚵♀️,但人們對此已經有些無所謂了🐼,這是更深一層的危機🥞。

在存在主義的哲學家和文學家中,薩特自然是最引人註目的一個,深入後我將對存在主義的閱讀面擴展到馬塞爾👱🏽♀️、雅斯貝爾斯、海德格爾、加謬等存在主義哲學家,從薩特那種最極端的強調自我選擇的觀點後退。我感覺對世界混亂無序🥰,荒謬偶然的感受必須與一種希冀和期待並存,人的心靈必須有所依從、有所敬畏。

四、翻譯🧚🏽♀️:培養了我忠於原文的態度

我在八十年代的主要工作是翻譯的工作。這些翻譯大致可分為三個方面🤞🏽,第一個方面是有關倫理學的原理,在譯出梯利的《倫理學概論》之後,我又接著翻譯了德國哲學家包爾生(F.Paulsen)的《倫理學體系》歷史與原則兩編🧑🏼🏫。對他們的倫理學見解,我認為雖然不是很具獨創性🏷,但卻是相當平正清明的🩸,這也正是不僅要表述個人的一種思想、而且要對社會生活發生一種有益影響的一般倫理學原理著作所應具有的一個特點👨🏻🔬,而這兩本書對這一特點可以說表現得相當充分🏄🏽♂️。

第二方面的翻譯主要是涉及到有關人生與道德的古代經典,我在譯出拉羅什福科的《道德箴言錄》之後,又翻譯了一位古羅馬哲學家皇帝馬可•奧勒留•安東尼(MarcusAurelius)的《沉思錄》🚋,以及一本介紹從柏拉圖到馬丁•路德有關愛的思想的書──《超越的愛》的一部分。

第三個方面的翻譯主要是有關社會正義的理論,我和兩位朋友合作翻譯了羅爾斯(J.Rawls)的《正義論》🛁,後來我又譯出了諾齊克(R.Nozick)的《無政府、國家烏托邦》,羅爾斯在西方學術界的地位和巨大影響勿庸多言,他們兩個人的觀點正好可以構成一種有意義的對立。

我對翻譯所取的態度可以說是一種相當誠惶誠恐的態度。我想🧮😌,在決定譯什麽書之前🙄🗽,一個譯者是可以選擇他所願譯的🦶🏽、並認為有價值的著作,一旦決定了譯那本書,他就應當把原文視為上帝。在譯文風格上,我比較喜歡一種直譯和流暢的風格🦽,文學作品的翻譯也許還需要一個雅字💂🏿♂️,對學術著作我想能達到信和達的標準就很可以了。但是🙍🏻♂️,對學術著作的翻譯,肯定又不止是一種僅僅外語好、或中文好、或專業好就能把握的單純技術,只有過來人🫡,才能深知其甘苦👨🏼🦱,才深知其難而不敢貿然批評。

我至今仍然相信梁啟超在本世紀初所說的🏂🔎,中國欲求現代化的自強,當以譯書為第一事在當時的有效性,而翻譯對今天人文和社會科學學術的建設🔶,也依然具有十分重要的意義。翻譯對近代思想學術發展的意義不可低估,我們今天的思維方式和所采用的許多概念,實際在相當程度上就受著近代以來翻譯著作的影響和支配,錢穆曾批評一些學者極力主張西化或現代化、世界化,卻不耐煩坐下來,像佛教西來時玄裝等學者那樣青燈古卷📨,數十年、數百年的潛心譯書,這一批評是有道理的👨🦽。無論如何,一些本來有可能譯得很好的學者未能拿出一部分精力從事翻譯,我總覺得是一種遺憾🐕🦺。

翻譯對我渡過八十年代這一學術的恢復和過渡期有著重要的意義🍬✬,它也許還使我避開了那時相對浮燥和過於激越的學界風氣。翻譯也是一種精讀0️⃣,翻譯還鍛練了和培養了我一種工作的習慣,一種耐心細致的風格,一種忠實於原文的謹慎態度,我想這些對研究都是大有裨益的👞,它是我學術工作中必具的一步。

五、西學的訓練:多元文化將持久存在

八十年代我首先接觸較多的是西方哲學🏂🏽,尤其是西方哲學史方面。書把我引入了西方哲學的世界,為我進一步去閱讀那些原著提供了一個基本的線索,而且正象羅素所說✨:一種哲學往往是另一種哲學的解毒劑。在那些哲學家的原著中,我比較重視兩端:古希臘羅馬和近現代,近代我又尤其重視閱讀康德的著作,對現代西方哲學的了解我主要限於倫理學及存在主義,但維特根斯坦等思想家也曾強烈地引起過我的註意。

哲學的訓練使我接觸到一種最高的智慧,但是,和最好的哲學家內心交談的結果卻使我確信,我並不具備系統玄思或嚴格邏輯推演那樣一種純哲學的氣質,這可能也是中國傳統哲學的一個弱點。哲學是極個別人的事業☛,我自己覺得是從事它的人應該很少很少,但又決不可以沒有,幸運的是🥇,我看到在八十年代以來的中國學術界,已有人在做出這種艱苦卓絕的努力並有望取得成績,但更多的人卻可能會是徒勞無功而仍不自知。

翻譯羅爾斯的著作使我進入了西方社會與政治理論的領域,這也是我在思想學術上一次大的轉折:即從關註個人到關註社會,從註重非理性到註重理性,從悲觀到稍稍樂觀,從興趣廣泛到目標比較專一等等。我的博士學位論文《契約倫理與社會正義--羅爾斯正義論中的歷史與理性》,即試圖以歷史與邏輯相結合的原則去探討羅爾斯《正義論》的歷史蘊含📼,在霍布士、洛克、盧梭這三位近代社會契約論的主要代表那裏🤲🏿🌔,我試圖發現一種由保存生命到法律和財產自由💾,再到利益分配的平等這樣一種正義原則的發展邏輯✤。

我還希望不斷在西方社會學、政治學、經濟學🧑🏼、人類學🛎、心理學以及史學方面進行補課。對西方宗教與文學,我更覺得是情有獨鐘。我覺得,閱讀西學是把自己從一種比較偏執的傳統主義中解脫出來的途徑🧑🏼🍼🆎,要建立一種現代類型的學術,要進行一種系統的思考🚘,是不可能對西學置之不理的。西學確實要比我們傳統的學問更富於思想上的刺激性🙆🏻,也更能提供一種可以用於交流和討論的概念工具🏄🏼♀️。

這次赴美在學術上最大的收獲則是使我明白了,今天的思想和學術在這個時代🏬、這個世界上的處境、地位、可做的和不可做的。我更清楚地認識到多元文化、多元價值將持久存在的事實,感覺有必要更明確地劃分好與正當,劃分價值與義務,也更清楚了哲學體系與其他理論(如社會理論)的區別👨👨👦,決心往下走🫲🏽🚡,而不往上走。總之,是心勁越來越大🧑🏿⚖️,膽子卻越來越小。我感覺中國的學者完全不必自慚形穢,但出手卻不能不謹慎。我想我還要特別註意在學術研究中情感糾纏的問題,要更冷靜些,更把學術當學術,使學術與評論區分開來。然而👱♀️,我的心靈仍然主要是向著大師,向著經典💂🏿,而並不在意那些時髦的潮流🙇🏼♀️,讀許多當代學者的著作可能只是深化一種對時代的感覺🚛,形成discourse,進行交談,知道一些學術的時興行話📳,而只有讀那些大師們的經典(無論古今中外),才能真正獲得根本性的思想淵源和刺激。

六🧖🏻、工作框圖:傳統文化大死大生的創造

我讀研究生的專業是倫理學,在一九七九年春天🦸🏻♀️,我就開始考慮以後要開始研究倫理學,研究“人”。八零年夏天我又再次肯定了這一想法🧑🏼🚒。大概在一九八八年的時候,我越來越感到,有意形成自己世界觀的時候,即形成自己的思想體系,形成理論化的世界觀的時候臨近了。我希望形成一套系統的對於世界🕛、歷史🙅🏿♂️、人生、自然🙆🏼♀️、生命、政治🧠、經濟、哲學🧑🏽🏭9️⃣、文化🧑🏻、中國♾、西方……的看法,既註意察覺它們之間的相互矛盾之處♚,又試著把這些看法,觀點融為一個體系,這一體系也許還是雙軌的(作為社會人和作為個人的),但還是要有一個更為根本的統一的東西,要註意補充一些環節,力圖自己思考出一切,要消弭矛盾,前後一貫。

(我的工作框圖)它反映了我對現代倫理學的性質及主要問題的一些思考:對社會領域與個人領域的一種區分;對價值目標與行為義務的區分;試圖在現代趨於多元的社會中尋找一種基本的道德共識的努力。這一分類也表現了我對中國傳統類型的倫理哲學及其當代表現形態之一種--當代新儒學的反省。傳統儒學在西漢以後的發展看來前一千年較重外王,後一千年較重內聖,這一現象在近代以來從康有為到牟宗三似乎又有一重演,亦即朝向內聖方向的發展漸漸超過外王,所以有人有一戲言似的批評💒,說是內聖外亡☘️😰,這一戲言也許還可以進一步引申為內剩外亡🌃,在此剩一字可以有兩解,一個意思是說相對過剩,另一個意思是說剩余、劫余🪩,傳統倫理經過西潮的沖擊和本世紀天翻地復的社會變遷,剩下的資源確實已經不多了,人們對之簡單地取用甚至糟踏太甚,而創造性的增加卻太少,而它看來必須有一種大死大生的更新和創造,才能從其老樹上發出更為茂盛的綠枝,傳統雖然依舊是我們心中潛藏的飽含生命力的種子,但它也確實需要大量地吸取外來文化的精華,回應其他文明的挑戰。

我想我今後的意向是要盡量向兩端用力,一端是有關社會的基本結構👨🦽,另一端是有關一種宗教性或者準宗教性的終極關切,但這兩端的探討需要我采取不同的方式🏌️。我首先要把它們區別開來☹️,分開內聖與外王。我目前的研究還主要是在社會方面🫲🏿,且主要是社會史方面,以後可能要轉到當代社會,乃至對未來社會的預測和影響👨⚕️,而同時又重視精神宗教⛸,但我在後一方面的探討又大概不會是純個人的、純私人的,而是緊密聯系和反應時代與社會的,比如說它可能包括💁🏿♂️🏔:1目前我們精神狀態的社會時代原因𓀉;2一種超越精神對目前社會的可能影響💱,精神在一個最不精神的社會中的突圍等等。

迄今我還沒有提到我另一方面的著述🫴🏿,那是個人精神涉及到終極關切的一面。除了學術,我還有我的另一面--不時的激情爆發🐦,曖昧、神秘📦、絕望、寧靜的激動或激動的寧靜……那是我精神的一個深深隱蔽的園地🙇🏻♂️,我目前還僅僅是在散文、隨感中稍稍接近這一主題。八十年代我曾收集了自己的一些隨感👩🏿⚕️👨🏿✈️,名為《若有所思》,九十年代我又把自己的一些散文集為《心靈瞬間》。當然,翻譯帕斯卡爾和寫作《生命的沉思》也可以說庶幾近之。

七、追思古代:傳承中國歷史文化的責任

前面說過,掌握古代漢語🧗🏻♂️、熟悉古代典籍一直是我多年的願望,畢竟是在傳統的斷裂中成長起來的一代🤚🏻,對中國傳統文化的整體依然缺乏系統的把握🚬,而我心裏很清楚,我的研究無論如何還是要回到中國的問題上來。為此,我對中國傳統文化必須先有一個全盤的理解🫁。

所以,我在一九八六年轉為博士研究生時✝️,自己給自己擬定了一個座右銘🤷,叫做:以大學讀小學🪿,以博士學識字.🧎🏻♀️。老老實實地從文字訓詁入手,開始系統地閱讀中國典籍🛎。我相當嚴格地按照歷史的順序,差不多讀完了先秦除甲骨🕺、金文之外的全部文字典籍,魏晉以前的主要經典和隋唐以前的主要思想性著作📪,以及宋、元、明、清我認為最重要的思想性作品🚻,尤其對先秦的典籍我作出了詳盡的卡片🌠,對四書五經我參照多種註本,力求逐字逐句的弄清其含義,我認為,中國的傳統文化學術一向有打成一片的特點👐,且越是往前,中國的學問越是打成一片,不僅現代的學科分類不再適用,就連傳統的經、史、子、集的分類對先秦典籍也不是很合適的。那是一個定眼看六經的時期,在一段時間裏🧗🏻♀️,我甚至習書法,寫繁體字🙅♀️👩🏻🌾、乃至於在生活的各個方面都力求接近古代。

在這一閱讀過程中,我感覺與古人的生活✝️,尤其是和那些古代的偉大心靈有了某種溝通,產生了一種極其親切的思慕。這一段全身心投入的閱讀對我後來的學術工作極其重要💆🏼♂️,它不僅使我比較全面地了解了中國歷史文化的主要內容及其索引🤸🏼♂️,更重要的是,它使我真正開始意識到了中國歷史文化的精神和意義🖤💎,以及每一個不欲使其精神與文化之薪火中斷的存亡繼絕者的責任與使命。

八、在思想與實證之間:怎樣使思想厚重起來

在我的學術工作中,我一直有這樣的困惑🥕:我如何處理思想與實證之間的關系🧝🏼?我應當更偏重思想理論還是更偏重實證材料?我應當更註意滿足自己對思想的渴望還是更註意滿足自己對紮實學風的同樣強烈的渴望?

借用胡適的一個說法,近代以降學者似可分為兩類:一是用死功夫者,他們不是無思想力,但思想得尚不很夠,甚或只是接受現成的流行觀點;二是有活思想者🤵🏻,他們也不是不想用死工夫🧹🙆🏻,但因投身政治運動,或早年暴得大名而未曾下系統的、能與自己思想相應的工夫☯️,思想仍不成體系。但到後來,似已出現一些綜合傾向的思想家👩🏿💼、學問家,但還是或者想得不夠,或者工夫不夠👷🏼♀️,或者方向有誤。我希望自己既有活思想,又有死功夫☸️,既象一個敏銳的獵手👩👩👧👦,又象一個勤勉的農夫🫵🏿。但這裏還有一個問題🩺:是否思想家一定要用史學家的工夫?如果不用🧕,紮實如何體現?

我讀今天的許多值得讀的著作👦🏽,但幾乎都是歷史🩼,都是考證,有時覺得時代完全不見了🙍🏻,真正的問題也不見了,使我感到很不滿足🙆🏻♀️。其實如果有當代的問題,即使從對歷史的研究也能見出來7️⃣,此誠如韋伯所言,作起學問來要價值中立🩹,但作之前的選題還是可以有價值偏好。

另一個問題:思想如何沉重起來,如何厚實起來?如果是輕飄飄的思想,我寧願只讀考證文章,怎樣使思想厚重起來呢?——這是一個對我來說真正重要而嚴肅的問題,思想是否必須附著於歷史才能厚重起來呢?中國是否能出現象康德🦊、黑格爾或者韋伯那樣的🙍🏿、讓人幾乎在每一段🕸、甚至每一句中都感到思想力量的思想家呢🎨?

我極其渴望新鮮有力的思想,在我自己的寫作中👷🏻♂️,如果覺得寫了不少頁🧎♀️,卻仍不見有自己的新見解🧑🏻🦰,或者對舊見沒有一種更為鮮明有力的表述,寫作就難於繼續下去🤷🏿♀️。有時為了醞釀一個大的具有思想意義的學術計劃🙍🏼♂️,我在一段時間裏什麽也不敢做🤵🏻♂️👨🏽✈️,只是讀書和思考💇🏽♂️。甚至讀書亦不能不謹慎✊🏼,讀各種書的分量也宜恰到好處。我們總是得給自己留出進行思考的時間🥬。有時接一件事情🂠,事情雖小,可能只花一兩個月時間𓀚,但卻可能影響好幾年,因為思想過程是不能隨便打斷的,打斷了就不容易接起來,所以必須有一段時間耐心地什麽也不做🚴🏽♀️,耐心地等待它成熟🏌🏽♂️,只是想著它🫖📳。有時看起來幾個月似乎什麽也沒做,但思想卻行進了多麽遠🏮!尤其是當醞釀一個大的、可能影響自己畢生工作方向的思想過程的時候。所以🙆🏿,這時不敢有任何分心,任何松懈,不理會報刊的一再約稿🤹🏼,不出門,不會客,這一切都是為了不敢打斷自己的思想過程,不敢影響自己最想做的事情💅。

但另一方面,我也極其渴望一種紮實的功夫🏄🏼♂️,我甚至考慮這樣一種學術風格◀️:即學術就是學述,或者說學術就是首先學述。即便從思想性的工作而言,也要從傳統引申,從前人引申。而在引申之前,先要轉述。這種述不是有文學色彩的揉合雜述🧘🏿♀️,也不是思辨風格很濃的理論闡述🤳🏽,更不是博學家的炫耀賣弄,而是更接近於史家的謙虛求實的風格🤽🏽,是板塊性轉述,是依據主要的幾個人集中敘述。這也是回到孔子首先述而不作🥸,回到包容性發展這一中國傳統🚗。而要如此,就必須首先有一種艱苦的學習和訓練🧑🏿🎄,並不斷用這種學習和訓練來充實自己🦹🏻,來抑製自己的僭妄和漂浮。可能,有意識地分離自己作為一個學者、一個思想者和一個布道者的角色正是現代多元社會的一個要求。引證使論著變得厚重——引證使你不得不讀許多書,這也是一種學術所要求的遲滯性。有時也需要盡量隱蔽你自己的觀點——可能在學術上與在文學上一樣,使你的觀點盡量緩緩滲出。

包括我轉向社會史❄️,也可以說是出於一種對踏實的渴望🖕。我早就想我一定要做些微觀的研究,問題是:我如何選擇我的微觀、具有思想意義的微觀🧙🏿♂️:如杜爾凱姆的研究自殺,福科的研究瘋狂🐂、監獄🫂、性……大要可能不會脫離歷史。今天如想逗留在哲學領域,而又要求某種確實性,那就可能只能做一些語言哲學🧹,或者對理性認識的分析等工作,就是說🤳🏿,只能做一種相當形式的🎏、方法論的探討,而幾乎無法探討重大的實質性問題👨🏽🎨,所以,甚至可以說🤵🏼♂️,要同時滿足我對思想與實證的渴望👩💻,我不能不轉到社會領域,扣緊某一個社會的某一個歷史時期🧝🏼♂️,只有在這裏,才能觸及到很切實又很重要,既能滿足我對紮實可靠學術的理念,又能滿足我的思想渴望與當世關註的問題🪃。而當從事社會史的工作時🧝🏽♂️🏭,更是必須引證大量的史料🧚🏿♂️,這種引證當然也須具有眼光和經過仔細鑒別。我想我沒有必要埋入史料的海洋之中👖,我的研究可能主要還不是直接去發掘和統計史料,而是選擇和思考已經被整理得最好的材料。

但這種思想與實證之間的度又是很難把握的,我想我可能還是更為偏重於思想。

九𓀋👼🏿、從事學術:幫助我認識自己才能的性質與限度

從事學術的過程也是認識自己的過程🚵🏼,前面實際上也已涉及到這個問題,在此我想進一步談談如何認識自己才能的性質與限度。人在素質、潛能方面是有差別的🦚,而且差別不易改變👶🏿,同為文化人、同為學者🤴🏿、同樣具有很好的研究能力和寫作才能✂️,他們之間卻仍有巨大和微妙的差別,由此形成一些大的層次,一個人可以在這一層次內盡量努力🆎,達到這一層次的最高處🤜🏻🏑,但卻還是很難、甚至不可能越過這一層次而達到更高的層次,而另一個人可能稍加努力就能進入這一在上的層次🧃。當然👋🏻🦶🏻,無論是在那種層次🧘🏽,努力和盡分的精神又是同樣偉大和相通的👧🏽,因為這種精神,我們就不能全然以人們外在的成就、以人們所達到的來衡量一個人🧑🦽➡️。

人又是相當容易迷失自己的🙇♀️,甚至可以說,我們尋找自己的道路,或者說自我成長的道路充滿著很多偶然性🤏🏻,我們甚至也不知道我所處的今天這種狀況是不是我所能達到的最好狀況,而可能只知道它基本上讓我滿意或不滿意而已。人也是非常受他自己所做的事情的影響的,所以我們不能不謹慎選擇我們所要做的事情,最好不要匆忙地全身心地立即投入某一件事情🫵🏻🫒,自己才能的性質有時很不容易認識👱🏻♀️。

我經常會琢磨自己,我的思想類型是哪一種類型,並我漸漸覺到了我學術方法上的一些特點👫🏼:例如我永遠不可能晦澀,永遠要把復雜的東西弄得明白,而不是相反。金嶽霖、牟宗三等走了晦澀的一路,我卻是相反,我走的是胡適、錢穆👨👨👧👧、馮友蘭👱♀️⛓️💥、徐復觀比較明白的一路。“永遠不可能晦澀意味著:我不擅長創造和處理概念的思想藝術,我只對史實和直覺感到興趣🗝💧。但這也許是因為我以前太不註意概念,我今後也許應當比以前更重視對概念的提煉和推演。在方法論上,我想我是一個經驗理性主義者,或者說一個歷史理性主義者🦶🏼,我的理性思考不太超出我經驗的範圍,雖然也不是完全依據經驗思考。

寫作中可以使用兩種不同的思維:一是歸納✍️、綜合,從材料引申出解釋性的結論,另一個則是處理概念,從概念演繹到另一個概念⛹🏻,這是兩種相當不同的思維,在社會史的寫作中當然要以第一種思維為主,但有時也要考慮運用第二種思維🕚👩🏼🍳。然而𓀃🙎🏽,如何從有些概念能夠演繹出豐富的內容,而從有些概念卻不能🧹?這就是說:有些基本概念之所以有生命力,可能是因為它來自對事實的概括,當然🚴♀️,概念又有自己的邏輯,會自己自然地產生出一些東西,只要我們善加應用。

有關學術上的一些具體方法,我覺得首先要善於利用圖書館👩🏿🚀,要對那些最好的書、最適合自己研究目標的以及最新觀點的書保持敏感,而並不在乎它們是不是屬於我的專業領域🧌,平時作為修養的讀書也最好盡量門類齊全,保持某種均衡,建立一個對自己長遠目標切合的知識結構,除了為專門研究所集中的閱讀之外,也要留出雜閱博覽的時間🚶🏻♀️,而不要一頭鉆進去✫,在雜閱博覽中,往往能夠產生一些新鮮有力的思想。要不斷尋找最適合自己的研究題材和方式,不要太早投入著述🌔,而有時需要不斷地放棄,不斷地限製🫵🏼。我自己也曾首先放棄詩歌,然後放棄小說,最後整個地放棄文學的夢想。有一些在學術上把水搞活的人,就象引水員,而我則覺得自己就象一個掘井者🛌🏿,喜歡做一種比較單純深入的研究工作。在一段時間裏✬,我只能做一件事。

我們必須尊重那些思想和學術的大師🧏♀️,學習和研究的過程常常也就是一個與大師們親近和溝通的過程,丹尼爾•貝爾(DanielBell)說我們都是依靠大師的,我們要學會尊重那些確實值得尊重的大師們㊙️🏤,這並不會影響到我們的創造力🧝🏻。我們的思想可能不是很單純、很明朗,需要從各處吸取養料🧞🧔♀️,就我個人來說🦹🏽,我可能還寧願自己的思想保持一種適度的模糊和緊張,喜歡有一種很大的張力的空間。我希望我公開發表的文字要盡量明白,而我的思想卻不妨有一種深刻矛盾的曖昧。

十🧑🎤、結語:認識時代,用著作說話

好好地認識我們現在所處的時代,我們現在所處的社會——我想🧵,這就是我的使命、我的任務。我最重要的使命還是思想🥏,一定要集中精力思考——重要的還不是表達🌆💋,不是文字風格,而是一定要集中思考和分析實質性問題,界定和澄清概念➝。二十世紀主要是一個集體行動的世紀,已經積累了足夠多需要個人思考、解釋和反省的東西,我想,我們也許能進入一個相對和平、穩定,學者能從容積累和建設現代學術的世紀。

一般來說,一個人追求什麽👩⚖️,最後大致都會得到什麽,雖然程度不同🍰、滿足不一,所以,對於學者的名聲👩🏿,我大致也是丘吉爾對於勛章的那種態度,也就是從不追求🧓🏻,從不拒絕🧏🏽♂️,但也從不炫耀,我甚至寧願它來得晚一些。一切自然而然💃,寵辱不驚。我需要極其專註於思想學術本身,而不是註意它的一切附帶結果或裝飾物。無論如何👨🚀,極其專註——這確實是把一件事做好的關鍵條件🧑🏼🍳,不管你做什麽事,這就意味著除這件事之外的許多事™️,你都要不在乎💆🏼♀️。統統不在乎。這包括不要計較功利和名聲,一計較就必然要浪費你的時間,你的才能,影響你本可達到的高度。一位畫家曾經這樣說👎🏻:畫家用畫說話(painter's language is painting),我想學者也是這樣,他最好總是用他自己的著作說話💊。