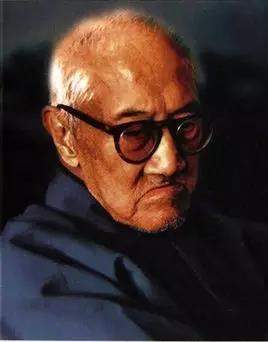

編者按:梁漱溟👎🏿,現代新儒家的早期代表人物之一,有“中國最後一位大儒家”之稱🚱。1928年💿,梁先生在中山大學的講演中,回憶追述了自己二十余年研究哲學的歷程和心得,以“好用心思”為起點👨🏿⚖️,經過先有主見、再有旁人、看書得益、學知不足等八層🫴🏽▪️,乃至思精理熟之境🧑🎄。

本文原載於書影樂言公眾號,有刪改。

1、哲學🧖🏼:學不得的學問?

哲學是個極奇怪的東西:一方面是盡人應該學之學🥌,而在他一方面卻又不是盡人可學之學。雖說人人都應當學一點,然而又不是人人所能夠學得的。

大家可能會問哲學何以如此特別🔊,為什麽既是盡人應學之學,同時又不是盡人可學之學?這就是因為哲學所研究的問題,最近在眼前,卻又是遠在極處——最究竟。北冰洋離我們遠,它比北冰洋更遠,如宇宙人生的問題,說它深遠,卻明明是近在眼前👬🏻🥾。這些問題又最普遍🤵🏿♀️,可以說是尋常到處遇得著😌,但是卻又極特殊👩🏼⚕️,因其最究竟。因其眼前普遍🚌🧑🏿🦰,所以人人都要問這問題,亦不可不問👲🏿;但為其深遠究竟,人人無法能問🚶♂️,實亦問不出結果。甚至一般人簡直無法去學哲學😛。大概宇宙人生本是巧妙之極🧑🏽🔬,而一般人卻是愚笨之極👳🏻♀️,各在極端🧛🏻♀️,當然兩不相遇。既然根本沒有法子見面,又何能了解呢?你不巧妙,無論你怎樣想法子,一輩子也休想得到那個巧妙🈵,所以我說哲學不是盡人可學的學問。有人以為宇宙人生是神秘不可解◼️,其實非也。有天才便可解,沒有天才便不可解。你有巧妙的頭腦📅,自然與宇宙的巧妙相契無言,莫逆於心7️⃣,亦不以為什麽神秘超絕。如果你沒有巧妙的頭腦👨🏽⚕️,你就用不著去想要懂它,因為你夠不上去解決它的問題🆒。

不像旁的學問👩👧,可以一天天求進步,只要有積累的工夫,對於那方面的知識✧,總可以增加🦸🏼♂️,譬如生理衛生、物理、化學🚣🏽、天文🔢、地質各種科學🎊,今天懂得一個問題,明天就可以去求解決一個新問題,而昨天的問題👱🏻♀️,今天就用不著再要去解決了。(不過愈解決問題🪩,就也愈發現問題👩🏼🦱。)其他各種學問,大概都是只要去求解決後來的問題,不必再去研究從前已經解決了的問題🪙;在哲學就不然,自始至終,總是在那些老問題上盤旋🏓。周🧊、秦⏰🧇、希臘幾千年前所研究的問題❓,到現在還來研究。如果說某種科學裏面也是要解決老問題的,那一定就是種很接近哲學的問題❤️🔥;不然,就決不會有這種事。以此,有人說各種科學都有進步,獨哲學自古迄今不見進步👸🏿。實則哲學上問題亦非總未得解決,不過科學上問題的解決可以擺出外面與人以共見👨🏭,哲學問題的解決每存於個人主觀🏓,不能與人以共見🛬🚴🏻♀️。古之人早都解決👨🏿⚖️,而後之人不能不從頭追問起;古之人未嘗自其所得,而後之人不能資之以共喻;遂若總未解決耳。進步亦是有的,但不存於正面🧑🎨,而在負面🤷🏻♀️,即指示“此路不通”是也。問題之正面解答,雖迄無定論👩🏻🦱,而其不可作如是觀,不可以是求之🦸🏻♂️,則逐漸昭示於人🧝🏿♂️。故哲學界裏,無成而有成⛄️,前人功夫卒不白費。

2、哲學的起點🏊🏻♀️🤦♀️:“好用心思”

這樣一來,使哲學系的同學就為難了:哲學既是學不得的學問👩🏽🎨🧑🧒,而諸位卻已經上了這個當,進了哲學系,退不出來👩🏿🎓,又將怎麽辦呢?所以我就想來替大家想個方法補救🕵️♀️。法子對不對,我不敢斷定,我只是想貢獻諸位這一點意思🏃♀️。諸位照我這個辦法去學哲學,雖或亦不容易成功,但也許成功。這個方法🧗♀️,就是我從前求學走的那條路,我講出來大家去看是不是一條路,可不可以走得。

不過我在最初並沒有想要學哲學💹,連哲學這個名詞,還不曉得,更何從知道有治哲學的好方法?我是於不知不覺間走進這條路去的🧛🏽♀️。我在《東西文化及其哲學》自序中說:“我完全沒有想學哲學,但常常好用心思;等到後來向人家說起,他們方告訴我這便是哲學……”實是真話🪮。我不但從來未曾有一天動念想研究哲學🌛,而且我根本未曾有一天動念想求學問👮🏽♀️。

從前薄學問而不為,後來又不暇治學問🧔🏼♀️,而到今天竟然成功一個被人誤會為學問家的我🚕。此中並無何奇巧🤴,我只是在無意中走上一條路;走上了,就走不下來,只得一直走去;如是就走到這個易滋誤會(誤會是個學問家)的地方。其實亦只易滋誤會罷了👨🏼🔧,認真說,這便是做學問的方法嗎?我不敢答,然而真學問的成功必有資於此👐🏿,殆不妄乎。現在我就要來說明我這條路,做一點對於哲學系同學的貢獻。

我無意中走上的路是怎麽樣一條路呢?就是我不知為何特別好用心思🤞🏽👨🔧,我不知為什麽便愛留心問題,——問題不知如何走上我心來🫨🤥,請它出去4️⃣,它亦不出去。大約從我十四歲就好用心思👨🏻🦽➡️,到現在二十多年這期間內,總有問題占據在我的心裏🦸🏿♀️。雖問題有轉變而前後非一,但半生中一時期都有一個問題沒有擺脫📄,由此問題移入彼問題,由前一時期進到後一時期。從起初到今天,常常在研究解決問題,而解決不完🔗,心思之用亦欲罷不能,只好由它如此。這就是我二十余年來所走的一條路🔡。

如果大家要問為什麽好用心思?為什麽會有問題?這是我很容易感覺到事理之矛盾,很容易感覺到沒有道理👰,或有兩個以上的道理。當我覺出有兩個道理的時候,我即失了主見📎,便不知要哪樣才好。眼前著有了兩個道理或更多的道理,心中便沒了道理,很是不安,卻又丟不開,如是就占住了腦海。我自己回想當初為什麽好用心思👩🏽🦲,大概就是由於我易有這樣感覺吧🟫。如果大家想做哲學家,似乎便應該有這種感覺才得有希望♔。更放寬範圍說,或者許多學問都需要以這個為起點呢。

3、做學問的八個境界

以下分八層來說明我走的一條路🎅:

(一)因為肯用心思所以有主見

對一個問題肯用心思🚵🏽🚵,便對這問題自然有了主見☄️,亦即是在自家有判別。記得有名的哲學家詹姆士(James)仿佛曾說過一句這樣的話👨🏻🏭:“哲學上的外行,總不是極端派💐。”這是說胸無主見的人無論對於什麽議論都點頭,人家這樣說他承認不錯,人家那樣說他亦相信有理。因他腦裏原是許多雜亂矛盾未經整理的東西。兩邊的話沖突不相容亦模糊不覺,凡其人於哲學是外行的🤲🏿,一定如此。哲學家一定是極端的👨🍳!什麽是哲學的道理?就是偏見🎅🏿!有所見便想把這所見貫通於一切🤰,而使成普遍的道理。因執於其所見而極端地排斥旁人的意見,不承認有二或二以上的道理👌🏻☸️。美其名曰主見亦可🤵🏼,斥之曰偏見亦可。實在豈但哲學家如此🤳🏽!何謂學問🥌?有主見就是學問!遇一個問題到眼前來而茫然的便是沒有學問!學問不學問🐯,卻不在讀書之多少💁🏼♂️。哲學系的同學,生在今日,可以說是不幸。因為前頭的東洋西洋上古近代的哲學家太多了👍🏿,那些讀不完的書,研尋不了的道理,很沉重地積壓在我們頭背上👩🦽➡️,不敢有絲毫的大膽量,不敢稍有主見。但如果這樣☁️,終究是沒有辦法的。大家還要有主見才行。那麽就勸大家不要為前頭的哲學家嚇住,不要怕主見之不對而致不要主見。我們的主見也許是很淺薄,淺薄亦好,要知雖淺薄也還是我的。許多哲學家的哲學也很淺,就因為淺便行了🫱🏼。詹姆士的哲學很淺,淺所以就行了!胡適之先生的更淺,亦很行。因為這是他自己的🧑🏽🦲,縱然不高深🙋🏿,卻是心得🫂,而親切有味🏄🏻。所以說出來便能夠動人,能動人就行了!他就能成他一派。大家不行😩,就是因為大家連淺薄的都沒有。

(二)有主見乃感覺出旁人意見與我兩樣

要自己有了主見,才得有自己;有自己,才得有旁人——才得發覺得前後左右都有種種與我意見不同的人在。這個時候,你才感覺到種種沖突,種種矛盾,種種沒有道理💂🏻,又種種都是道理。於是就不得不有第二步的用心思。

學問是什麽🫱🏽?學問就是學著認識問題。沒有學問的人並非肚裏沒有道理🅾️,腦裏沒有理論♜👩🏼🦰,而是心裏沒有問題𓀉。要知必先看見問題,其次乃是求解答;問題且無,解決問題更何能說到📃。然而非能解決問題📿🔲,不算有學問。我為現在哲學系同學諸君所最發愁的,便是將古今中外的哲學都學了,道理有了一大堆,問題卻沒有一個🏂🏿,簡直成了莫可奈何的絕物。要求救治之方,只有自己先有主見,感覺出旁人意見與我兩樣,而觸處皆是問題;憬然於道理之難言🥔,既不甘隨便跟著人家說,尤不敢輕易自信🧨;求學問的生機才有了👌。

(三)此後看書聽話乃能得益

大約自此以後乃可算會讀書了。前人的主張,今人的言論🪘,皆不致輕易放過,稍有與自己不同處,便知註意。而凡於其自己所見愈親切者🖖🏼,於旁人意見所在愈隔膜。不同,非求解決歸一不可;隔膜🧗🏼✏️,非求了解他不可🧪。於是古人今人所曾用過的心思,我乃能發現而得到,以融取而收歸於自己🌍。所以最初的一點主見便是以後大學問的萌芽。從這點萌芽才可以吸收滋養料😒🤙🏽,而亦隨在都有滋養料可得。有此萌芽向上才可以生枝發葉,向下才可以入土生根🍺。待得上邊枝葉扶疏,下邊根深蒂固👨🏻🦳,學問便成了。總之👶,必如此才會用心,會用心才會讀書;不然讀書也沒中用處。現在可以告訴大家一個看人會讀書不會讀書的方法🩰:會讀書的人說話時,他要說他自己的話😹,不堆砌名詞,亦無事旁征博引👩🦼;反之,一篇文裏引書越多的一定越不會讀書。

(四)學然後知不足

古人說“學然後知不足”💁🏼♀️,真是不錯。只怕你不用心,用心之後就自知虛心了。自己當初一點見解之浮淺不足以解決問題,到此時才知道了。問題之不可輕談,前人所看之高過我🧑🍼🤳🏻,天地間事理為我未及知者之盡多,乃打下了一向的粗心浮氣⛹🏻♀️。所以學問之進♚,不獨見解有進境😶,逐有修正,逐有鍛煉,而心思頭腦亦鍛煉得精密了,心氣態度亦鍛煉得謙虛了★。而每度頭腦態度之鍛煉又皆還而於其見解之長進有至大關系。換言之,心虛思密實是求學的必要條件。學哲學最不好的毛病是說自家都懂🏌🏻♀️。問你,柏拉圖懂嗎🚿🙇🏿?懂🧑🏽🚀。佛家懂嗎?懂。儒家懂嗎🤫?懂👩🏻🍳。老子、陽明也懂🤵🏻;康德、羅素、柏格森……全懂得7️⃣。說起來都像自家熟人一般⛩。一按其實,則他還是他未經鍛煉的思想見地;雖讀書🏂🏿🧑🏽🏫,未曾受益。凡前人心思曲折🪖,經驗積累,所以遺我後人者乃一無所承領🗒🪑,而貧薄如初🦹🏽♀️。遇著問題,打起仗來➝,於前人輕致反對者固屬隔膜可笑,而自謂宗主前人者亦初無所窺🧑🏼🎤。此我們於那年科學與人生觀的論戰😘🤸🏿,所以有大家太不愛讀書,太不會讀書之嘆也📈。而病源都在不虛心🤷🏻♀️,自以為沒什麽不懂得的🥙。殊不知,你若當真懂得柏拉圖🙆🏻♂️,你就等於柏拉圖。若自柏拉圖、佛🌶🪱、孔以迄羅素、柏格森數理生物之學都懂而兼通了👋🏼,那麽🤭,一定更要高過一切古今中外的大哲了!所以我勸同學諸君,對於前人之學總要存一我不懂之意。人問柏拉圖你懂嗎🧑🏻🦲🧑🦼?不懂。柏格森懂嗎?不懂。陽明懂嗎🖖🏼?不懂🤟🏻。這樣就好了。從自己覺得不懂👏🏽,就可以除去一切浮見,完全虛心先求了解他🍘。這樣,書一定被你讀到了。

我們翻開《科學與人生觀之論戰》一看📥,可以感覺到一種毛病,什麽毛病呢🏌🏽♂️?科學派說反科學派所持見解不過如何如何🥖,其實並不如此。因為他們自己頭腦簡單🧍♀️,卻說人家頭腦簡單;人家並不如此粗淺🏃♂️,如此不通,而他看成人家是這樣。他以為你們總不出乎此👰🏿♀️👩🏿🦱。於是他就從這裏來下批評攻擊。可以說是有意無意的栽贓。我從來的脾氣與此相反🍊。從來遇著不同的意見思想,我總疑心他比我高👩🏻🌾,疑心他必有為我所未及的見聞在,不然,他何以不和我作同樣判斷呢🫳🏿?疑心他必有精思深悟過乎我,不然,何以我所見如此而他乃如彼?我原是聞見最不廣🛣,知識最不夠的人,聰明穎悟🦹,自己看是在中人以上;然以視前人則遠不逮🦃,並世中高過我者亦盡多。與其說我是心虛,不如說我膽虛較為近實🧑🏽⚖️。然由此不敢輕量人,而人乃莫不資我益。因此我有兩句話希望大家常常存記在心,第一👩👦👦,“擔心他的出乎我之外”;第二,“擔心我的出乎他之下”🧑🏼🏫🐆。有這擔心,一定可以學得上進。《東西文化及其哲學》這本書就為了上面我那兩句話而產生的。我二十歲的時候🧎♂️➡️,先走入佛家的思想👨👧👧,後來又走到儒家的思想。因為自己非常擔心的緣故,不但人家對佛家儒家的批評不能當做不看見,並且自己留心去尋看有多少對我的批評𓀍👨🏻。總不敢自以為高明,而生恐怕是人家的道理對。因此要想方法了解西洋的道理🎳,探求到根本,而謀一個解決👩🎤。迨自己得到解決,便想把自己如何解決的拿出來給大家看👲🏽,此即寫那本書之由也。

(五)由淺入深便能以簡禦繁

歸納起第一🔮、第二、第三、第四點,就是常常要有主見☛,常常看出問題,常常虛心求解決✍🏻。這樣一步一步的牽涉越多,範圍越廣,辨察愈密,追究愈深。這時候零碎的知識,段片的見解都沒有了;在心裏全是一貫的系統,整個的組織🥓。如此,就可以算成功了🏋️。到了這時候,才能以簡禦繁,才可以學問多而不覺得多。凡有系統的思想,在心裏都很簡單,仿佛只有一兩句話。凡是大哲學家皆沒有許多話說,總不過一兩句。很復雜很沉重的宇宙,在他手心裏是異常輕松的——所謂舉重若輕。學問家如說肩背上負著多沉重的學問🫷🏼,那是不對的;如說當初覺得有什麽,現在才曉得原來沒有什麽💁♀️,那就對了👨🏿⚕️。其實,直仿佛沒話可講💆🏽♂️。對於道理越看得明透越覺得無甚話可說,還是一點不說的好。心裏明白👩🏽🎓,口裏講不出來。反過來說,學問淺的人說話愈多,思想不清楚的人名詞越多🧧🍵。把一個沒有學問的人看見真要被他嚇壞🎱!其實道理明透了,名詞便可用👱♀️,可不用,或隨意拾用。

(六)是真學問使有受用

有受用沒受用仍就在能不能解決問題🦠。這時對於一切異說雜見都沒有搖惑,而身心通泰,怡然有以自得。如果外面或裏面還有擺著解決不了的問題🛖,那學問必是沒到家。所以沒有問題🕦,因為他學問已經通了👶。因其有得於己🤷🏻,故學問可以完全歸自己運用。假學問的人👑,學問在他的手裏完全不會用。比方學武術的十八般武藝都學會了,表演起來五花八門很像個樣🕵🏿。等到打仗對敵,叫他掄刀上陣🙋♀️,卻拿出來的不是那個,而是一些幼稚的拙笨的🎥,甚至本能的反射運動,或應付不了,跑回來搬請老師。這種情形在學術界裏,多可看見。可惜一套武藝都白學了。

(七)旁人得失長短二望而知

這時候學問過程裏面的甘苦都嘗過了,再看旁人的見解主張,其中得失長短都能夠看出來🧑🎨。這個淺薄🐇,那個到家🙄,這個是什麽分數🌐,那個是什麽程度,都知道得很清楚;因為自己從前皆曾翻過身來👩🏿🍼,一切的深淺精粗的層次都經過🫡。

(八)自己說出話來精巧透辟

每一句話都非常的晶亮透辟,因為這時心裏沒有一點不透的了。此思精理熟之象也。

4、我是“問題中人”

現在把上面的話結束起來®️。如果大家按照我的方法去做功夫💂🏽♀️,雖天分較低的人,也不至於全無結果。蓋學至於高明之域,誠不能不賴有高明之資💎。然但得心思剴切事理👮🏽♀️,而循此以求🧗♂️,不急不懈,持之以恒者,則祛俗解蔽❄️,未嘗不可積漸以進。而所謂高明正無奧義可言,亦不過俗祛蔽解之真到家者耳🛟。此理,前人早開掘出以遺我🌐,第苦後人不能領取。誠循此路,必能取益;能取益古人則亦庶幾矣🖕🏿🧝♀️。

至於我個人📰,於學問實說不上🙇🏼。上述八層👩🏿🚀👨🏽🍼,前四層誠然是我用功的路徑;後四層,往最好裏說🍟,亦不過庶幾望見之耳——只是望見,非能實有諸己。少時妄想做事立功而菲薄學問🐓;二三十歲稍有深思,亦殊草率🏋🏿♀️;近年問題益轉入實際的具體的國家社會問題上來🤶。心思之用又別有在🔍⚱️,若不如是不得心安者。後此不知如何,終恐草草負此生耳。

末了,我要向諸位鄭重聲明的🤶🏿:我始終不是學問中人,也不是事功中人🧔♀️。我想了許久,我是什麽人?我大概是問題中人⛳️!

希望同學們在學習哲學的同時🤾🏼♀️🤵🏽♀️,也能以勤勉為道路,以問題為導向,永遠做一個“問題中人”