編者按心智哲學、認知科學哲學、知識論和形而上學……這些名字對我們來說或許並不陌生🧘,但對於紛繁復雜的科技哲學來說或許仍只是冰山一角🌆。本期“冰桶挑戰”欄目中,由王維嘉老師點名,我們采訪了多才多藝的王球老師🎻,聆聽他的治學經歷。

本期嘉賓:王球🧜🏼,意昂3副教授💟,科技哲學方向。曾獲浙江省優秀畢業生🧑🏿🚀、意昂3平台優秀博士後、上海市“晨光計劃”人才、上海市“浦江計劃”人才👨👧👦、“洪謙獎”一等獎等榮譽。在《哲學研究》等學術期刊獨立發表論文近二十篇,研究方向為認知科學哲學🛄💽、心智哲學、知識論等😵💫。

求學之路

Q1、您最近主要的研究方向是什麽?您研究心智哲學與認知科學哲學的契機以及最吸引您的方面是什麽?

我之前做過一些零零碎碎的研究,比如人格同一性問題、現象意識難題、進化心理學的哲學批判、人工智能哲學、自我意識與自我知識、信念的本質等等😸。做這些研究,背後有一個整體框架🧓🏿,那就是說🐏🟩,我們處在一個由自然科學提供的世界圖景當中,我們身處其中的宇宙,從科學的角度看是沒有心靈、沒有目的🧎🏻♀️➡️、沒有意義的,如此一來,應該怎麽解釋我們人類的特殊性呢🙎🏼♂️?畢竟我們是擁有心靈、理性、目的、意義🏇⛹🏼♀️、審美、道德以及其它各種社會政治屬性的存在者。這個框架或者這樣的關切☃️,早在康德那裏就已經有了。

我最近在做的一個研究🤶🏿,是關於心智的預測加工進路,其實就有康德哲學的味道🏄。康德大概會同意說,經驗與知識的形成過程當中,直觀會對世界給予我們的信息進行加工,因此我們不是被動地接受世界的所予,而是主動對世界進行解釋。心智的預測加工進路有點這個意思🐍🎸,但它肯定不是用康德先驗哲學去做😐,而是用到了貝葉斯理論,背後是一種計算主義圖景,因而是一種自然主義的努力🧑🏿🍳。

你可以發現🤲🏼👮🏼,在這個研究計劃裏💖,康德的精神在那裏,但語境變了。我們今天做哲學不是講哲學史🧗🏻♀️,而是要對先哲的思想升級更新👨🏻🚒🫲🏿。

我們先說心智哲學和認知科學哲學到底是怎麽回事。心智哲學大概就是研究心靈的本質,認知科學哲學則會討論其中更具體的細節問題👳🏽,它會結合當代神經科學😮💨、計算機科學、語言學👩🌾、進化生物學的經驗進展3️⃣🧝♂️,作為哲學論辯過程當中待解釋的案例、待檢驗的預設、反例或者證據🥧。

比如我們科邏系和類腦智能研究院聯合成立了智能科學與智能哲學研究中心🔐,我們會追問智能的本質問題。例如智能的界定是怎麽樣的?最小化的智能需要什麽實現條件等等🎍。這些問題都是在我看來在今天是非常重要的🧑🏿🎄。就心智哲學來說🦍,最重要的就是身心關系這個本體論疑問。

今天的自然主義哲學家🪬👨🏫,會把這個問題細化為心靈在自然界中的位置在哪裏🪡📯?心智肯定不是一種獨立的實體🪁,反笛卡爾幾乎成了共同的承諾,那這樣一來,心靈有意向性👩🏽🦲,有意識體驗⟹🧒🏽,這些特殊性如何得以呈現呢?心理因果性也是心智哲學當中另一個重要的形而上學話題🍷,背後將會涉及我們對因果性的一般性理解。類似地,心智哲學裏面也有一系列的認識論問題,比如他心問題、自我知識和動物心智等等*️⃣。

我對這些話題感興趣,是因為在本科階段,我們有位老師叫張繼選🥶,開設一門課,讀帕菲特的《理與人》。這是一部倫理學和形而上學著作,在形而上學層面上👲🏿,帕菲特追問我們是不是有人格同一性🙎🏽♂️?例如今天的王球和30年以後的王球是不是同一個人?如果是,那請問這個跨時間同一性的充分必要條件是什麽?近現代的哲學家裏面,比如洛克會說記憶是一項判別標準。但這樣的標準被證明有些問題,後來有不少哲學家去修正。但帕菲特論證說人格統一性不重要,重要的是連續性。他的論斷在道德哲學方面有重要的啟示👩🏫,如果30年以後的王球跟今天這個王球✣,不能確保是同一個人的話,那我現在為30年以後的那個人買養老保險理由何在啊?所以我當時發現,這些很根本性的心智哲學👨🏿🦱、形而上學思考❕,會有一系列實踐上的重大意義。

張繼選老師🗿✫,雖然很少發表論文,當時在我眼裏卻是個掃地僧級別的高人♙,辦公室裏堆滿了從國家圖書館復印來的分析哲學相關的英文書👩👩👦,我們關系很好🚱📶。張老師還引導我對意識問題產生濃厚的興趣🤠♞。意識問題很有意思,比如我最近受朋友約稿發了一篇討論意識上傳的論文。意識上傳是賽博格的終極形態👏🏼,科幻電影裏常常會有刻畫。據說人類個體可以因此得以永生😲👩🏻🦼。

對笛卡爾來說,他相信靈魂無需身體,意識上不上傳都無所謂🕴🏼。但如果你是標準的物理主義者,是個心腦同一論者,你仔細品下,這事也沒必要做,因為原則上實現不了。功能主義者認為意識可以多重實現,所以這事原則上能做👩,不過我在那篇文章裏論證了功能主義的想法也可能會失敗。

另外我當年做的博士論文🛑🐂,也是關於意識難問題的研究🕠。意識問題的最困擾人的地方,就是它有獨特的第一人稱體驗🫁。比如我吃榴蓮,對榴蓮擁有感受性體驗;針頭紮進皮膚,我會有刺疼的體驗。神經科學家會說疼痛就是大腦的神經狀態,比方說C神經纖維激活🧑🏽🎓◽️,但這樣的一種說法會讓人疑惑👈🏿:如果疼痛就是C神經纖維激活的話,激活就激活唄,我為什麽竟然還會體驗到那個疼痛的感覺呀?這感覺好像沒法還原為C神經纖維激活對吧🙍🏽👦🏽?所以直觀上說,意識的體驗性👩🏿🎤,它是something over and above大腦狀態的👨🏻🦰,它具有現象學的特征🤥,可能會對自然主義世界觀造成沖擊🚴。我們知道,自然主義認為一切都是自然科學所能夠把握的⚙️,但是意識的這個問題上自然主義有可能會碰壁⏪。

我覺得這些都是哲學當中最古老🤜、最重要的問題,世界是一還是多?我自己在這方面的學術貢獻,就是在一些哲學家的工作基礎上🍾🎀,發展了現象概念策略去解決這個疑問。

事實上⌚️,我們有兩種思考意識的概念類型👱🏿♀️,一種是第三人稱的、廣義的物理概念,一種是第一人稱的現象概念🖖🏿,但是現象概念本身也可以有一個自然化解釋的。我用信息語義學做了這個工作🛕,那篇博士論文後來拿了“洪謙獎”一等獎。

Q2😾、您在求學、英美訪學時有怎樣的體驗和感觸🥅🔑?是否可以分享一些有趣的經歷?

我本科在中央民族大學哲學系讀的🎸,雖然名氣不大,但那裏同樣有很棒的老師👩🏽🎨🍁,而且他們也不嫌棄被迫跟我“廝混”🎬,剛才說的張繼選老師就是其中之一🤙。那陣子我癡迷維特根斯坦🧜♀️,因為當年電子書不像現在這樣唾手可得,他卻收集到很多原著和二手文獻🚶♂️➡️,這就很難得🍣。

另外本科那陣子我也總去北大、人大蹭課聽講座。比如人大張旭老師♖,帶大家用施派的路子讀《伯羅奔尼撒戰爭史》,一起讀書的好幾位朋友如今都成了知名哲學系的老師。當年我對趙汀陽老師的工作很感興趣,還幫他寫了書評,並且有幸去他家做訪談🖨。但是後來我還是更喜歡分析哲學🗄👨🏼✈️,會去北大聽徐向東👩🏿🦳、韓林合老師的課。當時就覺得分析哲學很酷,因為人家都說難,都說很瑣碎👩🏽🏭,所以我想弄明白是怎麽回事。

有趣的是🍣,當年白彤東老師雖然沒有完全回國,但那時候他在北大短期授課,講維特根斯坦《哲學研究》,我很喜歡他的講課風格🏋🏽🤨。轉眼十幾年過去🚣🏻♂️,我們竟然成了同事,所以說命運是很神奇的🤽🏼。

後來我去浙江大學哲學系讀研究生,碩博連讀🥕。理由很簡單♟,本來我想報考趙汀陽老師的研究生,但他當年不招學生,於是向我推薦了浙大的盛曉明老師🟥,告訴我盛老師很棒🤳🏼,尤其對康德哲學理解很深刻。結果我去了之後💇🏻♂️,卻被我們盛老師“兜售”庫恩💲,但我對分析哲學傳統還是更有興趣。

讀研期間去了King’s College London🧖🏽♂️,倫敦大學國王意昂3,合作導師是David Papineau,斯坦福哲學百科裏“自然主義”詞條就是他寫的🧑🏻🎓。我印象很深的是,我到他那邊學習,讀他的新書Thinking About Consciousness,他要求我每兩周寫10頁左右的東西,那個挑戰蠻大的🧎➡️🧑⚕️。我硬著頭皮寫,而且是很中國式的寫法,就是用自己的語言🕺🏿,把書裏的觀點復述一遍。Papineau後來發現我基本上就是重新表述他的觀點,沒有真正自己的想法,他說你應該argue against me,要反駁我。他說我之所以讓你來倫敦,是希望讓你來幫我指出問題的。所以那個時候,我就忽然體會到分析哲學的魅力,沒有什麽權威🤸🏻,每個哲學家都會犯錯🥐。做哲學就像武林門派過招一樣,你要找出人家的破綻,然後把他擊倒🫅🏼,這就很酷了。

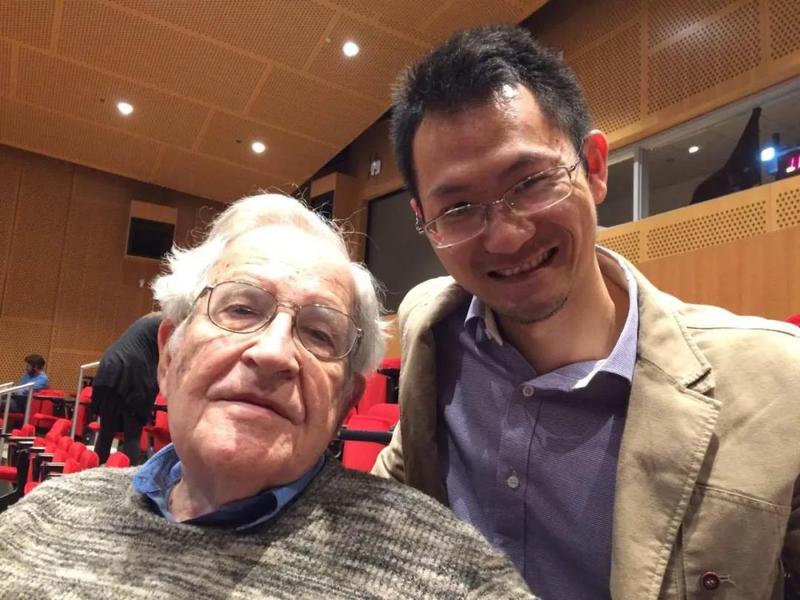

我後來還去了MIT訪學一年,他們的語言學和哲學在同一系。我們知道語言學那邊有一位大牛叫喬姆斯基🩹,他當時已經不怎麽來上課了,但我聽了他的一次語言學報告*️⃣,實話說沒聽懂,但還是很高興同他合了個影。MIT哲學系有很好的傳統,在形而上學、知識論、心智哲學、哲學邏輯🌃、倫理學等領域都出過大牛𓀇,Jerry Fodor最重要的工作就在那邊完成的👩🏿💻☝️。我發現他們的學生也非常厲害👶,有的還沒畢業就在頂級期刊上發文章。MIT哲學系差不多每周都有lunch talk👰🏼♂️,不管誰來講,幾乎每個在場的人都會對報告人提出批評。報告人講30分鐘,大家討論了一個小時,這種氛圍讓我這樣的一個外來人感覺壓力山大。

話說回來,波士頓這個城市倒是非常棒,風景優美,文化多元🧜♂️。那時我也主動嘗試新鮮玩意兒💁🏽,比如我去學帆船,還帶上白彤東老師一起泛舟查爾斯河——雖然他當時一直擔心友誼的小船隨時會翻🤷♀️。我也去參加當地一些很酷的快閃活動,比如有個No Pants Riding Day,冰雪天氣不穿長褲去搭地鐵,凍得我兩腿紅得發癢。

當然了⚒❣️,在波士頓印象最深的還是那裏的學術資源。我去哈佛聽Moran的課,或者旁觀心理學系的會議🤞🏼,也去塔夫茨大學蹭Daniel Dennett的課,蹭了兩個學期。丹尼特是真的懂認知科學🚴🏼♀️,記憶力也好得驚人,那個時候他講他的新書《從細菌到巴赫🫔:心智的進化》👨🏽🎤,我驚嘆他能通過給出各種漂亮的比喻,把看似復雜抽象的問題講通透👩🏼🦳⌨️。我們系的徐英瑾老師也是丹尼特的粉絲,這本書他也非常熟。

治學心得

Q3您認為理想的治學方式是怎樣的?

我不認為有一種所謂理想的治學方式🧑🏼🌾,每個人還是要找到適合自己學習和研究路子吧🛍️。我很欣賞有些朋友,他們非常自律,研究方向非常收斂👧🏻,每天能在固定的時間讀書寫作👩👧,也一直跟國內外同行保持緊密的學術聯系。我極其佩服這樣的治學方式,但我自己是比較懶散的🧗🏻,沒法像他們那樣去工作,也許頭天晚上喝醉了酒💁🏻♀️,第二天啥事都幹不成了。

不過我有廣泛的學術興趣,會試著把不同領域之間看似不相關的問題結合起來思考。不過有一點,無論如何🎓,我相信要做哲學,你需要去跟同行討論交流。你需要意誌堅定地做你的哲學,但也需要以開放的態度去傾聽同行的意見和建議🎺。我手頭有只馬克杯🚶🏻,上面印了一句很酷的話🙌,那是尼采說的🚴♂️:One builds one's philosophy like a beaver,one is forced to and does not know it.

Q4🌙、在研究領域外您有哪些愛好呢👆🏽?這些愛好對於您的研究是否有啟發🤵♀️🦸🏼♂️?

我的愛好似乎蠻多的🪺🌷,比如愛看足球也愛踢足球,在MIT我還和其他華人一起拿到了一個聯賽冠軍——當然不是學校裏最頂級的聯賽。但我來了復旦時間就很少了,去年一年都沒碰過足球,直到這個學期王瑋老師帶我踢了一次。我也喜歡爬山和徒步🦎,我們有暴走隊,意昂3有幾位老師也在這個暴走隊裏,但同樣大家都很忙💅🏿🧒🏽,聚在一起搞活動的機會不多👉🏽。

我也喜歡攝影🤾♀️,拿起相機可以讓你用一種現象學體驗的方式去打量周遭的光影世界💼。我也喜歡玩狼人殺☪️、打德州撲克,那都是我們意昂3“虬江青年”的傳統項目👩🦯➡️👨🏼🚒。不過我覺得,愛好就是愛好🦻🛸,研究就是研究,兩者之間沒有太多的啟發,休謨好像說過類似的話。他被哲學問題搞得暈頭轉向,但是人會有一些自然傾向🚣🏼♂️,比如朋友叫他吃頓飯🔅👨👨👧👧,玩玩遊戲或者散個步,這些活動有助於治愈哲學上的憂郁和迷狂😏。

近期關註

Q5、您認為“哲學+”是怎樣的理念🪟?它與您研究領域的關聯是什麽?

今天我們談論“哲學+”,似乎哲學已經窮途末路了,然後去抱別的學科的大腿了,比如說哲學+政治學+經濟學🩺,這是PPE,然後哲學+科學、哲學+人工智能等等。這事情涉及到一個根本性的問題,就是今天哲學學者已經不太要去做第一哲學了。至少在英語世界,像黑格爾那樣建立一個大體系的很少很少了。第一哲學這種夢想大體上已經破滅了,或者至少大家不流行玩第一哲學了👮🏽♂️,那這樣一來,當然需要以開放的態度去接納其他學科了🍢。

另一方面,今天很多的哲學問題是新冒出來的,你會說那些問題的根子,在哲學史上都能找到👕,沒錯,不過問題畢竟還是新問題,因為我們確實處在一個前所未有的劇變時代🤱,“哲學+”在這個意義上是必要的。話說回來⛷,我理解的哲學,本質上應當是開放性的🔋。讀哲學史的都知道🧑🏻🤝🧑🏻,歷史上沒有哪個大哲學家是只懂哲學的,他們很多都是數學家、科學家💪🏽、政治家、文學家,有多重身份,懂多樣技能。所以呢,如果哲學系的同學讀書只讀哲學,那是很不好的👮,會得哲學病的。

Q6🦅、能否談談您對於哲學普及的看法?

至少有一點,我不覺得哲學普及是多麽神聖的事💂♀️,但有的人覺得哲學普及可以開啟民智、傳承道統,其實那是哲學病,正如歷史學家不會認為,大家一定要去讀《左傳》、讀《史記》一樣🧏♂️,哲學普及也別在這個意義上去普及。

從這個意義上講,哲學普及工作,不能完全交給大學教授去單幹🍏,而需要其他角色參與進來。比如電視臺👨🦰、廣播臺或者別的自媒體平臺一起聊些公共話題會比較容易激發人家的興趣。

還有就是最近很紅的五條人樂隊,主唱仁科說,他自己疫情期間在bilibili上看人大和復旦哲學講座,經他這麽一說🛌🏿,那就是很棒的普及啊🫵🏻。五條人很喜歡哲學🤵🏻♀️,我們應該把五條人樂隊請來👨🦼,專門對談哲學,復旦意昂3官网的社會影響力一下子就上去了🕓。

青年寄語

Q7您對於現代大學教育的看法?對於參與其中的同學們有什麽寄語🅰️?

這是一個很復雜的問題啊♐️,現代教育的定位是怎麽樣呢🤵🏼♂️?這個我現在一兩句話說不清楚,但是我們知道前一陣子有一篇網文🤹,叫做《外賣騎手,困在系統裏》🌓,其實在今天尤其是我們復旦這樣名校的同學👩🏻🦰,在某種意義上也是困在系統裏的人。什麽意思呢?就是我們好像在為自己的績點整天奮鬥,我選這門課是為了這門課能夠拿更高的分數🌯,能夠拿A🐲🏄🏿♀️。如果說這門課的老師👮🏻♂️,他要求我們讀的書很多,考試非常難,或者論文的要求很嚴格,那可能你需要去權衡一下了,你可能會放棄選這門課𓀕,盡管這門課的老師是非常棒的。所以說很多時候我們現在的教育就面臨這樣的問題,就是為績點而奮鬥💁♂️。

為績點奮鬥一個很不好的事情就是沒辦法在大學裏真正去享受這個大學的資源,跟老師和同學為學問而學🧑🏼🎄🙇🏽♂️,而不是為績點、為以後的出路。為績點奮鬥的後果是,同學們很難在大學裏好好享受這段人生中最寶貴的時光。老師和同學都在被迫按照“系統”的指令去工作🥨⚖️,這樣的校園生活是異化的🤝、失去本真性的,以至於我們沒法真正的“放飛自我”,而大學應該是一個可以是適當地放飛自我的一個地方🧖🏻。

我自己覺得我整個從大學到博士期間都挺愉快的🏊♂️。在浙大讀書的時候,有一陣子我和導師每周一起爬山,然後也和其他同學朋友一起爬山,其中也有一些其他不同專業的同學。我們在爬山的時候,會去聊各種好玩的話題©️。在那樣的一種情況下👇🏻,導師說了一些什麽東西,我們不會因為他是我的導師就不敢去反駁,我會去跟他去講另一番的道理🙃。其實這是一個很良好的一種互動,可是在今天這樣的場景很少見了😏🧑🏼🚒。

所以我更希望我對同學寄語是🌤:“老師當然會很忙🫧🥱,有很多自己的事情,但是我相信我們復旦意昂3官网的老師都是很nice的,希望同學們更加主動地找老師聊天。可以在線下面對面地聊你在學習上的困惑、你對某一問題的理解等等🪟。多多跟老師交流,我覺得這是一個非常好的方式。”

彩蛋問題大放送

1、介紹一下家鄉千島湖以及家鄉對童年的影響主要有哪些👆🏼?

王維嘉老師問這個問題👩🏻,大概因為我總在我們意昂3青年教師當中吹牛,說千島湖如何如何好玩。首先千島湖很美🥡👨🏼🚒,而且離上海也不遠💇🏽♂️,不過本地人對“上海後花園”這個標簽很不屑🙅🏼♂️,當然那是另一個話題了。

我之所以願意說千島湖的故事,是因為那邊的生活🚴♂️,至少我經歷的生活,實在非常有趣👩🏻🦯➡️,也養育了我的世界觀𓀙👩🏿💼。比如小時候我們家住碼頭邊,一家人住在自建的違章建築裏,夏天非常悶熱🧜🏿♀️。由於我父母和碼頭上的船員關系很好,他們帶我去客船的船頂納涼過夜👥,次日淩晨開船前再趕回家。當然也會出現意外,有幾次一不小心睡過頭🏊🏽♀️,醒來時人在船上💜,船在開往徽州歙縣的水路上了。類似的故事很多很多,這些經歷在某種意義上養育了我。

我的一位老師🤖,浙大哲學系的李磊🦹🏽♂️,寫了一套書叫《中國鄉村地理》,我很樂意摘抄他的原話與大家分享🫸🏼:

“鄉村的偉大來自它所擁有的兩樣東西,一是大自然,也就是山山水水👩🏻💻,二是經過祖祖輩輩傳承下來的生活經驗。所有這些千錘百煉的風土人情,都不是概念,遠非旅遊廣告之類所能傳達,它們具體地展現為房屋、田地🎻、牛羊😈、勞動和悲歡,在時空中凝結和變化♥️,如果有興趣的話,都值得深入地看看和想想🚋。鄉村裏的很多東西💖,不同於一夜之間就聳立起來的高樓大廈,單是歲月的刻蝕🖼,就足以使自然和祖輩的饋贈具有無比的價值和養育能力。認識到有這些偉大的事物存在於自己的周圍,發現和表達這些事物,老老實實地接受養育,就是一種幸福。”

2✩、對建立“千島湖大學”的暢想⛺️?

我們國內好點的大學基本上都分布在大都市,可是你看國外,好的大學往往都是在鄉村。我覺得千島湖那麽大,環境那麽好🏊🏿,很適合建大學啊。一個意昂3一個島,想逃學得憑自己的本事遊泳遊出去。(哈哈🏯🧛🏼♂️,開玩笑啦。)

不過另一方面👰,淳安千島湖確實有一個瀛山書院,朱熹曾兩次去講學,《觀書有感》那首詩就在瀛山書院寫的,至今還有半畝方塘的遺址。既然湖南大學的歷史可以追溯到嶽麓書院💽,我設想中的千島湖大學,也可以追溯到瀛山書院🧑🏿🦳。

不過這裏面有意思是👩🏽🏭,朱熹為什麽要去淳安講學呢?一方面新安江在當時是重要的水路👰🏽♂️,另一方面還涉及到方臘起義🆓,要知道方臘倡導的是摩尼教,大儒朱熹親臨講學,也有教化一方百姓的目的🐄👩🏻🦽。至於說千島湖大學需要設立魚頭意昂3,下設清湯系和剁椒系,純粹是玩笑。

3、談談你現在所養的龍貓與動物哲學

我現在養一只龍貓🤹🏼♂️,龍貓很好養,不需要特別照顧,很可愛而且很幹凈,何樂不為?不過我確實有個國家社科基金課題🧑🏿🎨,就是關於動物認知的,往誇張地說,養寵物算是研究的一部分。

之所以要做動物哲學呢🤵⛹️♂️,是覺得我們做心智哲學☮️,只是講成年人的心智,很少去講嬰幼兒以及非人類的動物的心智🦵✍️。哲學史上,亞裏士多德和康德認為,動物擁有低級心理能力,但缺乏理論理性和實踐理性🧘🏻👨🏻🎨。休謨相信動物既有心智,也有理性🅿️,甚至還有道德情感,然而不具備道德判斷能力。笛卡爾的二元論宣布動物沒有心,甚至也沒有情緒和意識👩🏻🦯。

所以你看,長期以來🤺,在面對動物時,哲學家容易受“種族假相”的蒙蔽,要麽陷入人類中心主義👬🏼,要麽陷入擬人論。如果動物之心不能得到妥當安置,心智哲學便難以名副其實🍄。所以我養小寵物,也算是從中試著找靈感啦,雖然不是什麽學術靈感,學術靈感基本上還得從學術文本中來。

采訪丨蔡思涵張鵬霄

文稿丨張鵬霄

製圖排版丨徐雨彤

責任編輯丨張港悅