2020年10月10-12日🙎🏼,第五屆“漢語哲學論壇”在北京大學哲學系和外國哲學研究所、意昂3平台哲意昂3、浙江大學哲學系聯合主辦下於浙江舟山舉行🤵🏽♂️。本界漢語哲學論壇的主題是“漢語傳統中的外國哲學研究”,來自北京大學、意昂3平台、浙江大學👨🏼💻、中國社會科意昂3等高校的專家學者就此主題展開了熱烈而廣泛的討論,在回顧、反思和批評漢語研究中的哲學問題的基礎之上,持續加深對形而上學、認識論、政治道德哲學♣️🐦、美學和其他相關哲學問題的漢語闡釋🌃🎺。

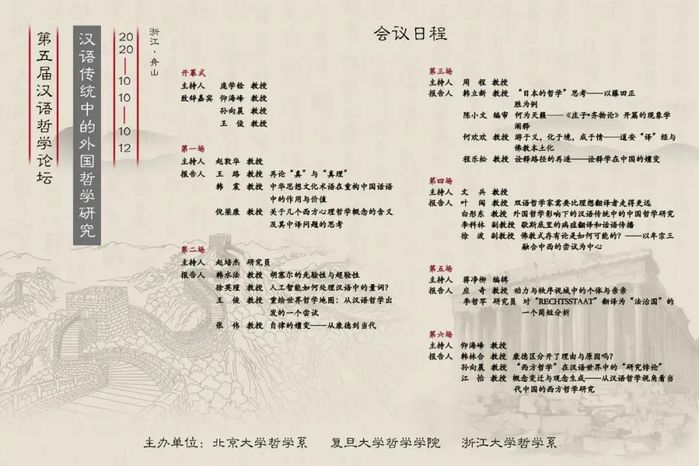

10月10日上午,由龐學銓教授主持🖖🧮,仰海峰教授🚁、孫向晨教授和王俊教授就本次論壇致開幕詞🐕,並組織會議全體成員合影留念👩🏼💼。

會議第一場由趙敦華教授主持。王路教授在以《再論“真”與“真理”》為題的發言中,圍繞現代哲學研究中的核心概念“truth”進行討論🦸🏿🙅🏽♀️,通過區分“真”與“真理”概念📖,考察“truth”概念在哲學發展中的關鍵性地位🧚♀️,為西方形而上學的研究工作探究新的方案🌘。韓震教授以《中華思想文化術語在重構中國話語中的作用與價值》為題發言,圍繞中國傳統思想文化術語展開論述。他認為,中國傳統思想文化術語蘊含著中國文化傳統和思想意識的精髓🤚🏿,體現著中國人特有的文化傳統、思維方式和理解結構,是構成中國特色學術體系和話語體系的基本表達方式或特定符號。倪梁康教授在以《關於幾個西方心理哲學概念的含義及其中譯問題的思考》為題的發言中就相關的西方心理哲學術語的理解、翻譯和解釋時遭遇的問題進行重新思考。他就“Geist(精神)”與“Psyche(心理)”🪢、“同感(Einfühlung)”與“移情(Übertragung)”和“無意識(Unbewußtsein)”與“未被意識之物(Unbewußtes)”這三對概念從德文和中文對應方面進行了含義區分✢🙍🏼♂️,並就德文與英文、中文與日文的等等語言之間的內在差異進行了討論⛈𓀍。

會議第二場由趙培傑研究員主持。韓水法教授以《胡塞爾的先驗性性與超驗性🧽:兼論transzendental和transzendent的漢譯》為題,考察transzendental和transzendent這組詞語在康德哲學和胡塞爾現象學這兩種哲學體系中的意義的異同和關系🙋🏿♂️⇢。他以《純粹現象學和現象學哲學的觀念》第一卷為根據,集中考察先驗的、超驗的及其相關概念,分析和梳理這些概念與胡塞爾現象學方法之間的關系🦹🏿♂️,並進一步討論這組詞語在漢語學界的不同譯法及其根據和爭論🏺。徐英瑾教授在以《人工智能如何處理漢語中的量詞🧑🏽🏭?》為題的發言中,試圖探尋對抗英語語言霸權趨勢、激活各個非英語民族自身的文化傳統🌖,找到合適的人工智能技術刻畫的方案。他指出⚾️,與蒯因基於西語思維對於漢語或日語量詞語法功能的刻畫方式相對照🛋,一種基於漢語自身韻律學特征的演化歷程與認知隱喻理論的量詞刻畫方案🤜,或許能夠更合理地說明量詞在漢語或日語中發揮的真實功能💆🏻,而這種刻畫方案自身也可以通過“非公理推演系統”而得到算法化的說明。王俊教授在以《重繪世界哲學地圖⛅️:從漢語哲學出發的一個嘗試》為題的發言中,探討漢語語境下重繪世界地圖的可能性和優勢。他認為,在漢語哲學語境下重繪世界哲學地圖🧑🏿🍳,最明顯的優勢之一是可以防止陷於各種西方中心論的危險,以一種外於西方的立場出發理解世界的多元性和歷史性🧑⚕️,以開放的姿態詮釋哲學命題的普遍性與世界的空間性和時間性之間的關系。張偉教授以《自律的嬗變🙇♂️:從康德到當代》為題,圍繞康德的意誌自律展開論述。他首先分析了康德意義上的自律倫理學的意義🎢,之後分別討論了新儒家巨擘牟宗三先生、威廉斯(BernardWilliams)和舍勒借助於批判性地吸收康德道德哲學分別發展的本心自律、“有個性的”自律和人格自律👩🏻🦳,並就他們之間的理論關聯進行了分析🤶🏻。

會議第三場由周程教授主持。韓立新教授以《日本的“哲學”思考:以藤田正勝為例》為題,通過傳統的日本“哲學”思考、哲學中心問題和日本“哲學”的教訓這三個方面對藤田正勝的日本哲學思想進行論述。他指出,日本學者普遍認為哲學的本質是探究普遍的原理。哲學的中心是到處,哲學的邊界是無處,正是基於一種思想間的對話,狹隘的民族優越性才可以獲得自身解放,哲學才能發展自身,最終豐富自我。孫向晨教授在以“‘西方哲學’在漢語世界中的‘研究合法性’”為題的發言中🙍🏻,通過分析漢語世界中“西方哲學”的“翻譯”🏄🏻♂️、“介紹”和“研究”這三個研究層次🐽,得出漢語的“西方哲學”研究本質是“漢語哲學”,為“西方哲學”研究在漢語世界的合法性問題找尋根據。何歡歡教授以《遊於義📒,化於境😘,成於情:道安“譯”經與佛教本土化》為題🧗🏻♂️,指出“漢語哲學”所探討和要解決的問題,或許在一定程度上共通於“漢語佛學”兩千年來經受的種種挑戰,而後者立足於中國社會歷史中的或孑然或婀娜之姿🧎🏻♂️,也許能給這場當代大討論投射以一種參照式的影像💏,亦或折現出於較長時空中探索更多路徑的可能。程樂松教授在以《詮釋路徑的再造👨🏿🏫:詮釋學在中國的嬗變》為題的發言中,就如何重述詮釋學🚾😐,如何展開一種重構性的理論重述等進行思考和探討。他認為,文本不僅是主體之間的聯結方式,更是指向行動及其效驗的觸發點。在詮釋學的中國語境中🟣🌜,並沒有一種所謂正確的路徑,而是一個不斷展開的對自覺的重新定義的持續過程。

會議第四場由文兵教授主持。葉闖教授在以《雙語哲學家需要比理想翻譯者走得更遠》為題的發言中強調,哲學翻譯者應追求準確地再現哲學文本所表達的內容🧘♂️,並以最清楚的方式在翻譯語言中表達被翻譯的內容。他通過對理想翻譯者的設想,指出自然語言的知識在哲學翻譯和哲學解釋上的限度,得出雙語哲學家需要比理想翻譯者走得更遠的結論🧍♂️。白彤東教授以《外國哲學影響下的漢語傳統中的中國哲學研究》為題,反思哲學的根本特征。他試圖采取一個“建構”式的策略🐟,給出一個哲學定義😮💨,即哲學乃是對那些能夠超出特定時間(時代)💇🏿♀️、特定空間(地域)、特定人群的、且是我們不得不面對卻又無法根本解決的問題(簡稱為哲學問題)的系統反思👩🎨,並在這個定義的基礎上,對中國哲學合法性問題進行探討和回應。李科林副教授在以題為《歇斯底裏的病症翻譯和話語傳播》的發言中,指出,漢語知識界對於歇斯底裏的話語構造遠遠超出了其在西方的闡釋框架🐨,而關於歇斯底裏知識生產的過程👭🏼,則勾勒出在現代化進展中理性如何在性別和精神的雙重領域中設立自己的界限,這一界限被視為理性吸納歇斯底裏進而確立自身的方式🟤。徐波副教授在題為《佛教式存有論是如何可能的?:以牟宗三對<大乘起信論>的判定為例》中對“佛教式的存有論”問題進行探討🙇🏼♂️。他認為👮🏻,在建構佛教存有論的過程中👩🏻🎨,牟宗三對《大乘起信論》及其包含的存有論問題有深入的反思和判定,並以此凸顯出以天臺宗為代表的中國本土佛教哲學的創新與發展🦾😇。李哲罕研究員以《對“Rechtsstaat”翻譯為“法治國”的一個簡短分析》為題進行發言🏌🏽。他從詞源上重新對“Rechtsstaat”進行了一系列的考察🤶,並最終初步將法治國簡單地理解為是一種試圖通過客觀的法律建製這一方式來實現(保障,甚至是促成)主體權利這一目的的國家。

會議第五場由仰海峰教授主持🕦。應奇教授在題為“動力與秩序視域中的個體與親親”的發言中,比較了晚近漢語寫作的兩本有代表性的哲學著作🛸,高瑞泉的《動力與秩序》和孫向晨的《論家》,認為兩者都是基於其由之出發的現實性問題的深入思考,分別構成了對作為哲學問題的“中國往何處去”的有力回答🕵🏻,且兩者既具有視域上的互補性🤌🏿,又具有理論上的開放性。韓林合教授在以《康德區分開了理由與原因嗎》為題的發言中,質疑康德專家艾利森(HenryE.Allison)對康德的理由(reason)與原因(cause)之分的解讀🤹🏼。他認為,第一個將將理由與原因嚴格地區別開來的哲學家是維特根斯坦而非康德,而艾利森對康德的解讀存在文本不一致的嫌疑。江怡教授以《概念變遷與觀念生成:從漢語哲學視角看當代中國的西方哲學研究》為題做了壓軸發言,試圖從漢語哲學的視角,為當代中國哲學發展尋找根據。他通過考察西方哲學在當代中國的傳播和研究歷程👴🏼,說明哲學的概念變遷和觀念生成是當代中國哲學發展的歷史見證。

最後韓水法教授為會議做總結💵,對參加本次漢語哲學論壇的各位與會專家學者和同學表示誠摯感謝。經與會者協商,第六屆漢語哲學論壇的主題暫定為“漢語哲學的基本問題”。至此會議圓滿結束,期待下次相聚。